Notre premier cerveau – physiologie humaine et psychologie ésotérique

Bonjour à toutes et à tous,

Quand je découvre quelque chose de nouveau et de prometteur, quelque chose que je sens vraiment bon pour moi, je le partage avec enthousiasme avec mon entourage.

J’en ai d’ailleurs surement saoulé un paquet avec Psukelogos (le groupe de psychologues ésotériques que je fréquente) à la grande époque où nous nous retrouvions tous ensembles immergés au cœur de l’aventure.

L’équipe actuelle du forum http://www.psukelogos.com/forum/index.php a en effet organisé plusieurs rencontres annuelles pendant plusieurs années de suite, afin que soit transmise la psychologie ésotérique. Malgré ça, ou à cause de ça, je n’ai pas fait beaucoup d’adeptes, car les rares personnes de mon entourage qui sont passées sur le forum n’y sont pas restées longtemps.

C’est au moment où j’apprends à trouver ma propre vitesse de croisière que je découvre une nouvelle source de joie et de connaissance de soi. Et cela par le biais de la physiologie : aspect imbriqué avec la psychologie et qui déjà m’avait passionné à l’époque où l’on étudiait les chakra (sans s je sais ^^). Mais ce message ne s’adresse pas qu’aux anciens de Psukelogos. 🙂

A son retour de vacance, Thierry du site http://www.vivrecru.org nous a livré le quatrième volet d’une série de vidéos consacrées aux intestins. Avec pour titre : « notre second cerveau »… Je l’attendais avec impatience et je n’ai pas été déçu. Du coup je lui dédie cet article en le nommant « Notre premier cerveau ».

Pour Vivrecru comme pour Psukelogos, il ne s’agit pas de dire : « faites comme ceci ! », mais bien plutôt d’expliquer que : « si vous mangez du sel, si vous pensez ainsi, si vous buvez du lait, sautez d’un immeuble de huit étages ou avalez de la soude caustique (lol), alors il arrive ce qui doit arriver conformément aux lois qui gouvernent notre univers! ».

Mon intention n’est donc pas de faire du prosélytisme en faveur de telle ou telle manière de s’alimenter ou de penser, mais bien de partager une connaissance qui pourrait bien renverser notre système de valeur concernant notre rapport au corps et à notre psychisme.

Il me semble même que c’est un aspect fondamental du changement de paradigme en cours à l’échelle mondiale : ce pourquoi j’insiste lourdement en y revenant régulièrement ces derniers temps.

En résumé et pour donner un avant goût, voici ce que l’on trouve dans wikipédia concernant la sérotonine :

La sérotonine, encore appelée 5-hydroxytryptamine (5-HT), est une monoamine, servant de neurotransmetteur dans le système nerveux central. Elle est majoritairement présente dans l’organisme en qualité d’hormone locale (ou autacoïde). Sa part dans le cerveau où elle joue le rôle de neurotransmetteur ne représente que 1 % du total du corps, mais elle y joue un rôle essentiel pour l’entretien de l’homéostasie du cerveau.

Tout comme l’adrénaline, la noradrénaline et l’histamine, elle joue donc un double rôle d’hormone et de neuromédiateur du système nerveux central. Elle est impliquée dans la régulation du cycle circadien, dans le noyau suprachiasmatique (SCN), siège de l’horloge circadienne et dans divers désordres psychiatriques tels que stress, anxiété, phobies, dépression. Il est ainsi la cible de certains outils thérapeutiques utilisés pour soigner ces pathologies mais il est aussi celle de produits toxiques qui en modifient l’activité (par exemple l’ecstasy). »

source : Article complet sur la sérotonine

Pour mémoire et de mémoire ^^ le cycle circadien est lié à l’activité du chakra coronal, incarné dans le corps au moyen de la glande épiphyse.

La glande pinéale ou épiphyse est une petite glande endocrine de l’épithalamus du cerveau des vertébrés. À partir de la sérotonine, elle sécrète la mélatonine et joue donc, par l’intermédiaire de cette hormone, un rôle central dans la régulation des rythmes biologiques (veille/sommeil et saisonniers).

source Article complet sur l’épiphyse

Ce à quoi vient s’ajouter cette info intéressante de la part de Thierry de vivrecru :

salut , la sérotonine est le neuromédiateur du système nerveux entérique et est utilisée principalement au niveau des synapses de celui ci

C’est moi qui souligne et mets en gras dans les citations.

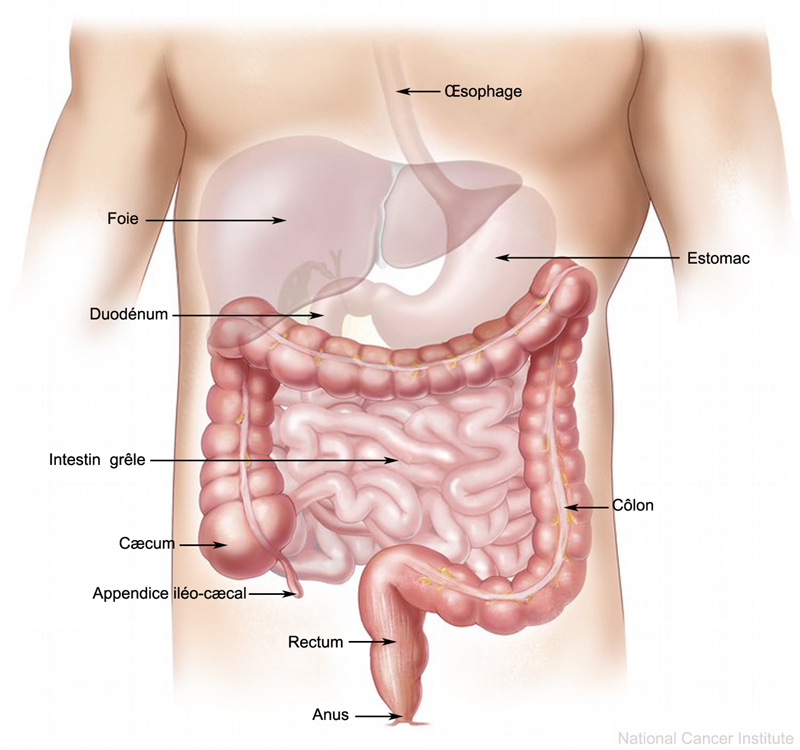

Je sais pour avoir étudié la question, que ce système nerveux entérique n’est autre qu’un ensemble de cortex nerveux qui recouvrent la totalité de nos intestins. Un volume bien plus important, soit dit en passant, que les cortex cérébraux qui ne forment qu’une mince couche en périphérie de l’encéphale.

En revanche le type de cellules neuronales est exactement le même dans un cas comme dans l’autre. Je m’en souviens car je crois bien avoir rédigé il y a quelques années, un petit article pour Psukelogos concernant le deuxième cerveau.

Thierry nous apprend aussi qu’environ 80% des messages nerveux qui passent par le nerf vague, entre le cerveau et les intestins, vont contre toute attente du bas vers le haut.

En bref, si le relai central de nos émotions est le plexus solaire et les surrénales, leur siège principal serait plutôt à rechercher dans cette zone d’ombre située entre notre vessie et nos reins.

Nous disons de l’encéphale, en y croyant fermement, qu’il est le premier cerveau, mais c’est parce qu’il est actuellement le plus proche de ce à quoi nous nous identifions : l’ego ou le petit moi.

D’un point de vu pragmatique et rationnel, pourtant, le véritable « premier cerveau » ce sont les intestins. C’est ce que devrait nous dire notre ressenti, là où même la science le confirme : que ce soit du point de vu de l’embryologie ou de l’expression de nos pulsions humaines, il faut nous rendre à l’évidence, nous sommes des intestins superévolués à deux pattes. 😀

Si le sujet vous intéresse et que vous avez du temps à y consacrer (ça dure plus de 50 minutes), voici le lien vers la page de la vidéo de Vivrecru à ce sujet : Notre second cerveau

A la suite de la vidéo, il s’est écrit une série de messages. Je suis intervenu pour répondre à une personne qui s’interrogeait à propos du mécanisme d’un traumas d’enfance et du rapport avec les intestins. Pour elle, il était tout de même inconcevable qu’une réforme alimentaire en vu de régénérer la muqueuse intestinale, puisse avoir un effet améliorant sur la mémoire profonde et les émotions. Il semblerait même qu’elle n’en ressente pas vraiment les effets malgré un régime alimentaire adapté.

Je vous recopie à la suite mon texte, qui s’adressait à tout le monde, et qui complètera ce qui à été écrit précédemment. J’y ajoute le message de la personne à laquelle je réponds pour faire le lien avec la question :

chaque émotion se concrétise par une substance mauvaise dans les intestins? c’est ce que tu veux dire?

par rapport à la boulimie, les émotions qui sont derrière = peur, solitude, angoisse, anxiété, colère, jalousie…etc….frustration…il suffirait de nettoyer les intestins (ce que je fais abondamment avec des lavements) et le tour est joué!!!

pour l’instant j’ai du mal à intégrer cela….TOUTES les émotions ce ne serait qu’une histoire d’intestin!!!!

___________________________________________________________________

dans un autre ordre d’idée, il me semble que je perds plus de poids en prenant des fruits à midi et le soir des pommes de terre que fruits à midi et fruits le soir…affaire à suivredouce journée…merci pour ta réponse…JE SUIS PERPLEXE…!!

Bonjour,

Oui ça se passe bien comme ça. Seulement ce sont des mécanismes tellement complexes de par leurs multiples imbrications, qu’expliqué comme ça en quelques mots ça peut sembler trop facile.

Je ne dis pas spécialement ça pour toi, nous sommes tous logé à la même enseigne à ce niveau là, mais il faut savoir que l’ego adore ce qui est compliqué. Comme ça il est sur qu’on y comprendra rien ! 😀

Alors quand il décèle quelque chose qui est à la fois simple, logique et probant, il trouvera n’importe qu’elle excuse pour faire en sorte que nous rejetions la proposition.Entre la vessie et les surrénales, là est le siège de notre Soi. C’est là que repose ce que nous sommes quand notre tête n’est pas occupée à penser le petit moi auquel nous nous identifions la majorité du temps.

Maintenant, savoir qu’il suffit de bien manger pour améliorer la situation ne suffit pas en effet.

Si une personne est émotionnellement épuisée, il est peu probable qu’elle trouve le courage et la détermination mentale pour ne serait-ce qu’essayer pendant une petite semaine de ne manger que de la nourriture physiologique…

Puisque Thierry n’arrête pas de nous donner de nouvelles bonnes nouvelles ^^) et bien j’aimerai en partager une avec vous tous qui le suivez. Normalement je devrai enrober ça pour ménager le suspens et insister sur la puissance de cette pratique d’aspect anodin. Je n’en ferai rien. Les plus futés sauront quoi en faire.

Je vais commencer par revenir sur une chose qui me semble essentielle et que Thierry nous a livré dans cette vidéo : les messages nerveux vont massivement des intestins vers le cerveau plutôt que l’inverse.

Je l’en remercie grandement au passage, car cela me permet de compléter et de réactualiser la représentation mentale que je me fais de l’organisme humain. Car si je ne m’abuse, ces messages entre l’intestin et le cerveau passent par le nerf vague, qui irrigue également au passage les organes intermédiaires dont LE COEUR.

Nous n’avons aucune action consciente sur nos intestins. Ils répondent tout entier au système autonome. Par contre nous avons un contrôle volontaire directe sur nos poumons.

Et bien je vous le livre tel quel : il est possible de contrôler le cœur consciemment.Ho non pas avec la volonté comme pour les poumons, ça se saurait et on ferait des conneries avec cette faculté ^^, mais de manière indirecte. Tout simplement en focalisant notre attention consciente sur la zone cardiaque de notre corps.

Faites le test avec un appareil qui mesure le pouls. Vous constaterez qu’en concentrant votre attention sur le coeur, ce dernier bat moins vite. De plus il est prouvé cliniquement qu’il bat également plus régulièrement, et de manière plus ample.

Pour revenir sur le sujet des traumas, ça à l’air tout bête, mais si vous parvenez à prendre l’habitude de rester concentré sur votre coeur quand des émotions pas géniales menacent de vous submerger, alors vous gagnerez peu à peu en contrôle et en stabilité. Ce qui au bout de quelques semaines, mois ou années, vous permettra peut-être de passer la seconde vitesse et d’avoir l’énergie nécessaire pour entreprendre une réforme alimentaire de fond ?

Dans mon cas il a fallut des années et c’est loin d’être fini. Je transporte encore en masse dans mes cellules les résidus d’une vie de stress et de morbidité stagnante. Mais quand je regarde en arrière et que je vois la vitalité qui est la mienne après seulement trois mois de crudivorisme, et bien je me dit que j’ai bien fait de me mettre en marche par la régénération psychique à cette époque là, où ramer était mon lot quotidien.

Sans ce contrôle indirect sur mes émotions, je n’aurai jamais eu la force de caractère, ne serait-ce que pour juste tenter l’expérience crudivore.Alors puisque j’ai intégré le fait que le cœur contrôle le mental bien plus surement que le cerveau, il m’est fort plaisant d’apprendre que la découverte et l’aventure ne s’arrêtent pas là. Pour me rapprocher encore un peu plus de mon Soi, c’est à dire « moi quand je ne suis occupé à me penser », je soigne mes intestins avec des jus verts. ^^

Pour conclure : ruminer un mauvais souvenir, tourner autour d’un traumatisme pour en comprendre le pourquoi du comment, en parler souvent et à tout le monde pour soit-disant s’alléger, toutes ces méthodes tournées vers l’extérieur ne peuvent amener qu’une seule chose : une dépendance psychique vis à vis des émotions morbides qui accompagnent ces pensées.

Et peut-être même une dépendance vis à vis de l’entourage qui insiste lourdement sur le point faible, et/ou, de certains psy qui s’accommodent bien de cette situation et ont tout intérêt à ce que cela n’évolue pas trop rapidement ?

Je sais bien que mon état d’esprit actuel est dû au travail psychologique effectué en amont, et que les circonstances de ma vie font que je suis en ce moment dans de bonnes dispositions, mais je témoigne néanmoins du fait incontestable que d’être passé à un régime presqu’exclusivement physiologique (c’est à dire adapté à la physiologie humaine) me met dans un état de quiétude et de légèreté mentale que j’avais du mal à atteindre avant.

J’ajoute pour finir que cet article a été rédigé en trois temps : Le premier, c’est le message sur le site de Vivrecru que je viens de retranscrire. Je l’ai ensuite complété d’une introduction à l’attention des Psuké, les habitants paisibles et un peu foufous du forum Psukelogos. Puis pour finir, j’ai refondu l’ensemble en apportant quelques retouches et corrections, afin de donner forme à cet article qui, je l’espère, aura su stimuler votre intérêt jusqu’au bout.

N’hésitez pas à laisser un commentaire si ce que j’écris vous fait réagir ou si vous désirez une précision sur un point particulier. Et si je n’ai pas la réponse, il sera toujours temps de contacter Serge de Psukelogos pour la psychologie et l’ésotérisme, ou Thierry de vivrecru pour la physiologie et la nutrition.

Tous mes encouragements à eux deux au passage. 🙂

____________________________________________________________________________________________________________

Renouée bistorte (Polygonum bistorta)

Renouée bistorte (Polygonum bistorta)

Il existe deux manières opposées et complémentaires d’appréhender les plantes.

Dans l’idéal, ce sont les parents et l’entourage qui par l’exemple vivant apprennent à l’enfant quelle plante se cueille et en quelle saison, et quelle plante ne doit en revanche jamais être consommée. Pour un néophyte, rien ne ressemble plus à une plante qu’une autre plante. Mais pour quelqu’un dont l’œil est éduqué, chaque plante devient comme familière.

Il est possible alors de les reconnaitre aussi facilement que les centaines de visages que nous sommes capables d’identifier au cours de notre vie.

Si comme moi vous appartenez à la lignée humaine qui s’est coupée de cette connaissance, alors il est fortement recommandé de passer par l’approche botanique.

Apprendre à reconnaitre les plantes à partir de bouquins, de forum, ou en fréquentant des botanistes, et dans le même temps se confronter à la réalité du terrain en observant les successions végétales au fil des saisons, c’est la voie la plus plaisante, la moins coûteuse et la plus efficace que j’ai trouvé.

Pour un cueilleur, il ne suffit pas de savoir que telle ou telle plante est comestible. Il faut aussi savoir quelle partie récolter, à quel stade du développement de la plante, comment la cuisiner ou l’utiliser, quelles sont les contre-indications, sur quoi agissent les éventuels principes actifs…ect.

Un savoir qui ne s’improvise pas.

La renouée bistorte, je la connaissais pour l’avoir déjà vu dans des bouquins et sur des sites internet. Je ne l’avais jamais rencontré en situation.

Il y a de cela deux semaines, je suis retourné dans une friche que je visite régulièrement. C’est un ancien champ cultivé, en zone non constructible, en bordure de forêt, et il semble à l’abandon depuis au moins dix bonnes années, si ce n’est pas vingt. Dans les hauts de Cormeilles-en-Parisis, pas très loin de chez moi, c’est un endroit préservé et très intéressant pour un étudiant en botanique.

J’y retournais en cette fin d’été pour voir comment les choses avaient évoluées. Le champ est en ce moment littéralement envahit par des vergerettes qui montent jusqu’à 1m80 voir 2m et qui libèrent des peluches blanches quand on les bouscule (de petites graines sèches et ailées appelées akènes, caractéristiques de la famille des astéracées à laquelle appartiennent le pissenlit et la vergerette). J’ai donc contourné le champ en longeant le bois.

C’est là que je l’ai trouvé la renouée bistorte, au milieu d’une importante touffe de prêle. Je n’ai pas encore scrupuleusement vérifié, mais il me semble bien que c’est de la prêle des champs.

Le temps n’était pas très lumineux avec cependant quelques percées du soleil. Ce qui oblige à corriger les réglages de l’appareil en permanence. Les photos sont donc un peu sombres mais finalement, retouches numériques aidant, elles ne sont pas si mal.

Pour les caractéristiques et les caractères bio-indicateurs, je me réfère à l’encyclopédie des Plantes bio-indicatrices (alimentaires et médicinales) de Gérard Ducerf. Une série de bouquins utiles tant pour les agriculteurs que pour les cueilleurs sauvages.

Pour les identifications et les recettes, j’ai mes quartiers sur le forum « mangez des mauvaises herbes » : www.mauvaisesherbes.org dont j’agrémente la base de donnée de mes photos.

En observant quelles plantes poussent à un endroit donné, il est possible d’en apprendre sur la structure de ce sol, sur sa vitalité, son Ph, sur les éléments qu’on y trouve en abondance ainsi que sur les éventuelles carences ou engorgements en eau ou en matières polluantes…

En somme, à partir de l’effet il est possible de déduire la cause sans avoir à creuser la terre. Les plantes sont encore les mieux placées pour nous parler de notre sol.

Ici, tout en haut du champ, en bordure de forêt, qui plus est en bas d’une pente puisque les arbres poussent à flanc de coteaux, il s’est formé comme une petite cuvette dans laquelle prospèrent la renouée bistorte et les prêles.

Ce sont en effet deux plantes qui aiment les sols engorgés en eau et en matières organiques d’origine végétale. De plus, la renouée bistorte pousse volontiers en altitude, et bien que nous ne soyons pas non plus en montagne, la butte de Cormeilles culmine à plus de cent mètres au dessus du niveau de la mer. Je suis d’autant plus fiers d’en avoir trouvé en région parisienne, que c’est une espèce en voie de raréfaction.

Autant vous dire que j’ai abordé cette plante avec respect, en évitant de perturber son environnement, et en me contentant de prendre des photos.

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Comment la reconnaître ?

De la famille des polygonacées, c’est une plante vivace herbacée, ce qui signifie en clair qu’une fois implantée elle vit plusieurs années sans qu’il soit nécessaire de la ressemer et qu’elle ne forme pas d’écorce. Je ne sais pas exactement quelle est sa durée de vie ? Elle possède une souche épaisse dont on dit qu’elle est « deux fois tordue » : bistorte.

Elle mesure entre 20 et 80 cm avec un port souvent affaissé.

Les feuilles sont simples, alternes, elles poussent en alternance sur la tige et non pas deux par deux, vertes, brillantes, lancéolées et glabres, autrement dit en forme de fer de lance et non poilues, glauques et pubérulentes en dessous, c’est à dire vert pâle avec de petits poils éparses.

Le bord des feuilles est rude et non roulé, les inférieures largement oblongues obtuses, à limbe brusquement rétréci et décurrent sur le pétiole, les supérieures acuminées, sessiles-embrassantes. Le pétiole est munie d’une gaine membraneuse non ciliée à la jonction avec la tige.

Traduction : le limbe, c’est la partie verte de la feuille. Le pétiole, c’est en quelques sortes la queue de la feuille. Dans ce cas le limbe est dit décurrent, car il se prolonge le long de la queue et du renflement que celle-ci forme au niveau de la tige. Le limbe est dit acuminé pour les feuilles supérieurs car elles sont très pointues.

Quand les feuilles n’ont pas de queues et qu’elles poussent donc directement à partir de la tige, elles sont dites sessiles. Dans ce cas particulier elles sont qui plus est embrassantes en haut de la tige. Le terme parle de lui-même tout comme les photos.

Les fleurs sont roses et rassemblées en un épi terminal oblong-cylindrique et compact, large de 1 à 3 cm. Il doit être possible avec une bonne loupe d’observer qu’elles présentent 8 étamines saillantes, l’organe reproducteur mâle, et 3 styles libres pour l’organe femelle.

Les fruits, de 4 à 5 mm sont en forme de pyramide et d’un brun luisant.

J’espère ne pas avoir commis d’erreurs, si c’était le cas, les botanistes de passages ne manqueraient pas de laisser un message pour rectifier.

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Comment l’utiliser ?

La plante est utilisée en phytothérapie pour sa richesse en tanins. Cette famille de composés chimiques possède la propriété d’absorber les liquides (ils sont astringents) ce qui est utile pour assécher une muqueuse, absorber un poison, coaguler une plaie ou réduire un hématome. En revanche ce sont des substances très amères, ce qui peut limiter l’usage alimentaire.

Les feuilles écrasées peuvent être employées pour arrêter un saignement ou pour aider à la guérison d’une blessure.

Après macération, le rhizome, c’est à dire la racine traçante de la plante, peut-être utilisé contre les inflammations des voies aériennes supérieurs : gingivites, angines, aphtes. Ses propriétés anti-inflammatoire ont été démontrées chez l’animal et ont été associées au 5-glutinen-3-one et au friedelanol contenus dans le rhizome.

La racine sert aussi à faire un vin tonique dont vous trouverez la recette sur internet dans Wikipédia si ça vous tente de faire l’expérience.

Toute la plante est comestible et très intéressante d’un point de vu nutritionnel.

A moins qu’elle n’ai tendance à gagner du terrain tous les ans, j’éviterai d’en consommer le rhizome. Premièrement parce que récolter les rhizomes, cela signifie aussi détruire une partie la plante. De plus, leur saveur amère prononcée oblige à les consommer cuit dans deux eaux. Il furent cependant utilisé par le passé en cas de disette, car ils peuvent se récolter pour faire la jonction entre la fin de l’hiver et le début des premières feuilles vertes printanières.

A tester donc pourquoi pas de temps en temps si elle est abondante, en laissant macérer quelques rhizomes une nuit puis en la faisant cuire doucement dans un cuiseur solaire, il y a peut-être moyen de conserver les vitamines et les nutriments tout en évitant l’amertume ?

Les feuilles sont les meilleurs du genre polygonum, auquel appartiennent la renouée des oiseaux et la renouée du Japon. Ni astringentes, ni amères, elles sont traditionnellement consommées dans de nombreuses régions. A tester crues dans une salade composée pour les plus jeunes pousses.

En vieillissant elles deviennent plus amères. Comme pour les racines, et il faut alors les cuire jusqu’à ce qu’elles s’adoucissent.

ATTENTION, ce taxon est protégé ou soumis à réglementation en région Ile-de-France, en région Pays-de-la-Loire, en région Nord-Pas-de-Calais, en région Centre.

Etude de rentabilité d’une ferme biologique en permaculture

Étude de rentabilité d’une ferme biologique en permaculture

Bonjour à toutes et à tous,

Il s’agit là d’une réflexion et d’une invitation au débat à propos d’une étude menée à la ferme du Bec Hellouin en Normandie pendant l’année 2012. Le PDF du rapport intitulé : « Maraîchage biologique permaculturel et performance économique« , est disponible en téléchargement à cette adresse : http://www.terraeco.net/IMG/pdf/Etude_marai_chage_permaculturel_-_Rapport_interme_diaire_2013-1.pdf.

Il ne s’agit pas là d’une « ‘agriculture naturelle » au sens strict. De plus, l’assujettissement de la nature aux besoins, non pas de l’être humain, mais à ceux du marché, y sont monstrueusement prédominants.

Ce qui s’explique tout autant par l’état d’esprit particulier des propriétaires que par celui bien conforme à l’esprit du temps des représentants légaux chargés de valider l’enquête.

Cette étude à le mérite d’être menée et n’en reste pas moins très intéressante pour un étudiant en agriculture naturelle. Elle montre qu’un système organisé selon les principes de la permaculture biologique, peut s’avérer tout aussi rentable, sinon plus, que les cultures industrielles à grande échelle. Et cela au cours d’une année de récolte médiocre et malgré les instabilités du marché. Tout y est fait manuellement, ce qui écarte de l’équation les investissements lourds dans de l’outillage spécialisé.

Au Japon, Fukuoka a déjà démontré il y a de cela plus de quarante ans, que c’était possible pour des céréales et des agrumes en agriculture naturelle. Mais à ma connaissance, aucune étude n’avait encore été officiellement menée dans ce sens en France.

Ce que je trouve effrayant, c’est qu’on y ramène la rentabilité d’un champ de 1000m², à la question fatale du taux horaire travaillé. Ce qui semblera logique à tout le monde puisqu’il s’agit là de l’unité de mesure appliquée dans tous les secteurs du travail déclaré.

Et l’agriculteur est un travailleur déclaré comme les autres, c’est entendu…

Dans ce cadre fixé par des générations de citadins déracinés, un paysan ne peut plus se contenter d’être un humain qui paye la dîme tout en subvenant à sa propre subsistance et à celle de ses proches et voisins. Il est forcément un travailleur en phase de rejoindre le club déjà surpeuplé des consommateurs boulimiques.

Il doit donc justifier de ce titre et compenser tous ses nouveaux besoins par une charge de travail correspondante : ce qu’il est communément admis d’appeler « travail ». Le temps consacré à cette tâche est divisé en heures et le salaire (qui n’est même plus payé en espèces sonnantes et trébuchantes) est calculé par rapport aux bénéfices financiers générés par la dite activité.

Je suis peut-être un poil traumatisé par les fantômes du passé, mais en trame de fond j’y vois un gouvernement sautant sur l’aubaine pour faire travailler les chômeurs à moindre frais, dans des systèmes bien planifiés où l’improvisation est réduite au minimum.

Ce qui serait déjà, il faut le reconnaitre, une avancée majeur dans le bon sens comparé à la situation actuelle.

Tout n’est jamais ni tout noir ni tout blanc, et cette étude promet d’être une petite brèche supplémentaire dans la croute solide de nos présupposés sociaux.

Car d’un autre point de vu, ce rapport est très encourageant pour ceux qui comme moi tendent vers une installation en Permagriculture naturelle (je revendique la pérennité sur le terme et vais de ce pas en déposer le brevet ! lol) Il va maintenant nous être possible de nous appuyer sur ce premier rapport de terrain officiel, pour défendre la pertinence d’un projet permacole en agriculture naturelle. Ce qui est la manière moderne pour dire « paysan ». ^^

La documentation à disposition sur le site de l’ITAN (Institut Technique d’Agriculture Naturelle) est un autre atout qui peut contribuer à convaincre un conseil d’administration ou des élus au niveau communal, départemental, ou dans le cadre d’un parc naturel régional, du bien fondé de l’agriculture naturelle. Surtout si j’ai les diplômes dans mon dossier.

Reste la question de l’aspect extérieur du champ : il est dans la plupart des cas bien plus rationnel de cultiver une friche comestible, que de travailler dur à monter des buttes de culture, à délimiter de belles planches bien rectilignes, à désherber, voir à amender ou à traiter la terre dans certains cas.

Pourtant, le champ risque d’être avant tout jugé sur son aspect extérieur par les représentants de l’administration légale.

Nous vivons dans le siècle, il nous faut nous adapter au mode de pensée dominant si nous ne voulons pas nous cantonner à la marge du monde « civilisé » et vivre dans la lutte permanente.

En faisant les choses dans les règles avec intelligence, il est je crois possible de contourner les éventuels obstacles administratifs. Pourquoi ne pas investir par exemple dans un terrain en grande partie hydromorphe ? Il coûtera moins chers à l’achat et au moins les buttes et les éventuelles installations de drainage seront justifiées. Il sera peut-être même possible de concentrer les écoulements d’eau vers un ou plusieurs bassins de retenue, bien disposés en fonction des pentes et des surfaces à irriguer, afin d’avoir des points d’eau naturellement répartis dans tout le champ ? Et pourquoi pas quelques poissons et plantes hygrophiles pour améliorer le quotidien quand les carottes tardent à venir ?

Ce sont là des facteurs non négligeables, surtout quand il s’agit de tout ramener à la rentabilité du champ par travailleur.

Pour 2013, le système administratif a su faire preuve de souplesse en adaptant ses procédures au cas très particulier du Bec Hellouin. Il ne s’agit pas d’une étude faite en laboratoire puisqu’elle est réalisée sur une véritable ferme en activité.

En 2012, le calcul de la rentabilité, déjà très prometteur, s’est fait sans tenir compte des variations du marché. Or, les 1000m² témoins fonctionnaient de la même manière que le reste de la ferme. C’est à dire que l’exploitation de certaines parcelles avait dû être ralentie faute de demande de la part des consommateurs. D’autres au contraire, plus rentables, avaient monopolisé l’attention des cultivateurs…

On retrouve là des données conformes à ce que l’on peut attendre d’un système permacole, puisque les zones qui demandent le plus d’attention, sont aussi celles qui sont les plus proches de l’endroit où sont entreposés les outils et où vivent parfois les paysans.

Il faudra ainsi très certainement plusieurs décennies d’études et de controverses avant que les experts et les scientifiques n’en arrivent ébahis à la conclusion que les anciens avaient déjà en grande partie tout compris. Et pour cause, puisqu’ils n’avaient pas d’autres choix s’ils voulaient survivre !

La science et la connaissance accumulées en ce début de millénaire, mises au service du pragmatisme et du bon sens ancestral, voilà qui me parait être un parfait compromis pour l’avenir. D’autant que j’y vois aussi la promesse d’une spiritualité ressuscitée, sans qu’il y ai besoin pour cela de passer par l’étape glissante d’une quelconque religion.

Mais revenons pour conclure à nos carottes et à ce qui nous occupe aujourd’hui :

Pour 2013, l’évaluation au bec Hellouin se fera sur une culture encore plus intensive, car toutes les parcelles seront exploitées à plein régime tant que dureront les relevés et quel que soit l’état du marché. Ce qui permettra d’estimer le potentiel productif d’un ensemble de cultures sous couvert arboré, organisées de manière permaculturelle et cultivées manuellement sur le mode biologique.

L’étude durera cinq ans il me semble, ce qui permettra à terme d’avoir quelques statistiques et de lisser les variations climatiques dues à un été pluvieux ou à un hiver exceptionnellement froid.

Bonne fin de journée,

Oromasus

Morelle noire (Solanum nigrum)

Morelle noire (Solanum nigrum L.)

A la fin du printemps, l’ami chez lequel je jardine a nettoyé et repeint un mur de son jardin et taillé les thuyas qui le longent. Le soleil arrivant dès lors jusqu’au sol, j’ai remarqué il y a quelques semaines une plante qui prospérait à cet endroit.

Je pensé tout d’abord qu’il s’agissait de petites pousses d’amarantes, mais en grandissant, il est apparu évident que ce n’était pas le cas. Et puis elle a donné une petite fleur qui tout de suite m’a fait penser à la morelle douce-amére.

Quelques jours plus tard, j’ai emmené des amis en balade dans un des lieux de cueillette que je fréquente. Tandis que je prenais des photos, j’ai retrouvé mon inconnue non loin d’une petite colonie de chénopodes blancs. J’ai pu la photographier à loisir et en observer plusieurs pieds bien développés en plein soleil.

La fleur me rappelant la douce-amére et le fruit m’évoquant de toutes petites tomates vertes, j’ai donc recherché dans la famille des solanacées et découvert qu’il s’agissait de la morelle noire.

C’est une plante réputée toxique, mais elle ne l’est pas plus que la tomate ou que la pomme de terre. Les jeunes pousses sont même mangeables à condition de les faire cuire. Ce sont les baies surtout, qui une fois mures et bien noires se consomment crues.

Quelques jours plus tard, Je suis retourné sur le site dont je parlais plus tôt. C’est une friche d’environs trois ou quatre hectares qui est très intéressante, car sur une petite surface, elle présente plusieurs stades de successions végétales. Du sol bétonné qui se recouvre de terre à la forêt de grands feuillus, en passant par la prairie, les ronceraies et de petites zones de foret pionnière peuplées de buddléia ou de robiniers faux-acacias.

Tout au fond, là où le terrain laisse place au coteau qui surplombe la Seine et la forêt de St Germain, une grande maison en ruine a été détruite cette année. Il est resté à cet endroit un grands tas de gravats, ce pourquoi je ne m’y suis rendu que très rarement.

Mais ce jour là, en quête de fleurs de bouillon blanc, j’ai poussé jusque là.

Bien m’en a pris, car sur le tas de gravats, j’ai trouvé un petit champ de chénopodes blancs alternant avec devinez-qui ? Des tournesols et des dizaines de morelles noires en plein épanouissement.

Il y a trois semaines j’ai émis l’intention d’identifier une plante, et entre temps je la recroise à deux reprises et en trouve une station abondante. Une véritable rudérale qui pousse sur les déchets, compagne d’un de mes légumes sauvages de prédilection : le chénopode blanc.

Il n’en fallait pas moins pour que je rédige un article illustré de nombreuses photos.

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Comment la reconnaître ?

Il s’agit d’une plante herbacée annuelle, au port dressé ou étalé, qui peut atteindre de 30 à 70 cm. Sont mode de multiplication est endozoochore, ce qui signifie que les graines doivent être digérées par un animal avant d’êtres disséminées. C’est aussi une plante entomogame, c’est à dire qu’elle a besoin des insectes pour transporter le pollen jusqu’aux ovules.

La racine est fasciculée, mince, blanche et courte.

La tige est ramifiée, peu à pas poilue, verdâtre avec parfois des teintes violet foncé.

Les feuilles sont vert foncé, simples, alternes, ovales, plus ou moins sinuées ou dentées, pétiolées avec un pétiole plus court que le limbe, parfois légèrement ailées vers le limbe. Le limbe est presque glabre, entier ou grossièrement denté, avec des nervures secondaires en saillie dans la face inférieure.

Les fleurs sont monoïques, régulières, disposées en épis scorpioïdes à partir de ramifications de la tige. Le calice campanulé est à cinq sépales soudés, à lobes arrondis. La corolle blanche mesure de 5 à 10 mm et est deux fois plus longue que le calice. Les cinq pétales en étoile sont soudés à leur base. Les étamines sont jaunes et se dressent en colonne au centre de la corolle. L’ovaire est supère, globuleux, d’un diamètre ne dépassant pas 1 mm.

Les fruits sont de petites baies globuleuses (6 à 10mm), vertes puis noires à maturité et contenant de nombreuses graines. Les pédoncules fructifères mesurent entre 10 à 30 mm et sont à peine plus longs que les pédicelles recourbées.

(Source : http://www.mauvaisesherbes.org/

http://www.jfdumas.fr/La-morelle-noire-Solanum-nigrum_a138.html)

Frugivorisme 01 : Pour le petit déjeuner, rien de tel qu’un grand verre de ju vert !

![]() Frugivorisme : pour le petit déjeuner, rien de tel qu’un grand verre de ju vert !

Frugivorisme : pour le petit déjeuner, rien de tel qu’un grand verre de ju vert !

J’aimerai, par l’intermédiaire de ce blog, témoigner d’une expérience que je suis en train de mener sur le plan culinaire.

Il s’agit d’une réforme alimentaire basée sur un régime composé essentiellement de fruits bien murs, de feuilles bien vertes, de quelques racines, de quelques oléagineux en saison, et à l’occasion d’un peu de viande si j’en ressens l’envie.

De plus, dans la mesure du possible il est préférable que tout cela soit consommé cru. Ou cuit à basse température, à la vapeur, et sans ajout de matière grasse.

Par ailleurs, j’ai arrêté de consommer tout ce qui est à base de céréales, les légumineuses, les huiles, le lait et ses dérivés, quoi qu’un bon fromage puisse de temps en temps y passer. Pas non plus de sel ou de sucres raffinés, ni d’excitants comme le thé ou le café.

Je compte également venir à bout de la nicotine et c’est en bonne voie.

Décrit ainsi, ce régime peut paraitre plutôt sévère au premier abord. Cela réveille notre peur atavique de la carence et du manque.

Il y a seulement deux mois de ça, quand on me parlait de végétarisme, et à fortiori de végétalisme, je me disais : « c’est pas pour moi, c’est trop restrictif et extrême à mon goût. »

Je n’avais jamais entendu parler ni de crudivorisme, ni de frugivorisme, ni même d’hygiénisme…

Et puis, au cours d’une recherche internautique sur les jeûnes thérapeutiques, j’ai découverts les vidéos de Thierry Casasnovas sur un site qui s’appelle « VivreCru ».

Pour donner une idée des sujets abordés dans ces vidéos, solides spirituellement et techniquement très bien documentées, qu’il me suffise de recopier la phrase de référencement que le site propose pour les moteurs de recherche :

« Cette chaîne de vulgarisation propose des conseils génériques en alimentation, et plus largement en hygiène de vie… ».

Près de deux mois après la découverte du site Vivre Cru et le début de mon expérimentation frugivore, il est temps pour moi de partager mes premières impressions.

L’article qui suit est en deux parties :

La première met l’accent sur l’importance de bien mesurer les quantités de nourriture qu’un tel régime implique. J’illustre mon propos avec la préparation d’un grand ju vert pour le matin, puis je donne un petit aperçu de la gestion des stocks que j’apprends à apprécier sur le tas. C’est l’cas d’le dire ! Et le tout en image s’il vous plait !

La seconde partie aborde des questions d’ordre plus technique, voir même ésotérique. C’est une petite synthèse de ce que m’évoque l’hygiénisme de Thierry Casasnovas après deux petits mois de recul et d’étude sur le sujet.

Je l’écris pour celles et ceux qui souhaitent approfondir : les curieux qui désirent se faire une meilleurs idée des fondements physiologiques qui me font adopter dans les grandes lignes le régime frugivore.

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Petit dej au ju vert : les quantités.

La première chose surprenante lorsqu’il s’agit de ramener l’alimentation à une abondance de fruits et de feuille vertes consommés crus, c’est les quantités de matière qu’il faut ingérer pour atteindre le même rapport calorique qu’un repas riche en sucres lents, chargé en protéines et en graisses saturés.

Pour vous donner un petit aperçu de ce que cela peut représenter, j’ai eu envie ce matin de prendre en photo la préparation de mon petit déjeuner.

L’une des peurs flagrantes que me renvoient mes proches à propos du frugivorisme, c’est celle du manque. Avec en toile de fond le spectre de l’anémie et de l’affaiblissement.

C’est un risque à ne pas prendre à la légère, ce pourquoi il est important dès le départ de bien jauger ce que ce régime représente en terme de quantité.

Au réveil, je commence la journée en buvant de l’eau. Pendant que je dormais, mes organes d’élimination ont pu fonctionner à plein régime. Boire beaucoup dans les premières heures est la meilleure méthode pour aider mon organisme à se nettoyer.

Je m’alimente environ deux heures après le levé en me préparant un grand ju de légumes et de fruits.

La recette s’élabore en fonction de mes envies et de la disponibilité des produits. Selon les circonstances je peux partir de plusieurs bases différentes.

Ce matin, j’ai ajouté quelques nouveautés à ma recette habituelle à base de carottes :

Sur le plateau, j’ai ma base :

– Un peu plus d’un kilo de carottes.

– Juste devant les carottes, un beau bulbe de fenouil.

– Ensuite, coupé en lamelles, un concombre.

– Enfin à droite, un demi, voir un céleri branche entier.

Dans la petite assiette à coté, j’ajoute des fruits pour le sucre (c’est facultatif et en fonction de l’activité et de l’envie), plus différents ingrédients pour le goût, voir pour stimuler tel ou tel organe ou telle fonction de l’organisme.

Ce matin j’ai tenté des nouveautés :

– Un citron et demi au premier plan et au centre, avec un morceau de gingembre à sa gauche. Ça c’est habituel.

– A droite des tranches de citron, c’est une nouveauté, j’ai ajouté deux morceaux de piment pour stimuler l’activité des intestins et de la glande biliaire. J’ai besoin de me nettoyer de ce coté là et j’ai bien l’impression que ça me décongestionne en même temps les sinus.

– Ensuite, au second plan à gauche, il y a deux pommes coupées en tanches.

– A droite, trois kiwis qui trainaient depuis quelques jours.

J’ajoute des fruits depuis le début de la semaine. Je sens que j’ai besoin de sucre et je suis en période de reconstruction. Donc je ne lésine pas sur les quantités.

– Au sommet de l’assiette, pour finir, c’est un gros oignon blanc découpé. J’ai tendance à me dire que j’en met de trop, mais je continu à en mettre malgré tout. L’oignon est un très bon anti-oxydant et il aide à lutter contre les parasites intestinaux. C’est ce qu’il me faut en ce moment je crois.

Je débute, j’apprends, je fais mon expérience. D’ici quelques temps, je testerai bien quelques périodes de mono-diète pour pouvoir comparer les effets spécifiques de différents produits de saison.

Maintenant, vous imaginez bien que si je devais enfourner tout ça dans mon petit estomac de moineau, cela pourrait prendre des heures. C’est pourquoi j’ai tout débité en tranches avant de passer unes à unes ces dernières dans un juicer (ou machine à faire des jus).

J’ai investi le mois dernier dans ce modèle qui est recommandé par le site de Vivre Cru. Il est bien plus pratique que la centrifugeuse que j’utilisais avant, garanti 15 ans, facile à laver, beaucoup moins bruyant, et il ne bourre pas quand on y passe des feuilles. Comme il est compacte et solide je peux le transporter quand je suis en déplacement. Seul gros inconvénient, outre le son du moteur, c’est qu’il consomme de l’électricité. 150W pour une utilisation d’environ quinze minutes quotidiennes. En comparaison, je ne consommerai pas beaucoup moins en mettant de l’eau à bouillir pour les pattes sur une plaque à induction.

Il n’en reste pas moins aventageux de gagner du temps en coupant les fruits et les légumes avant d’allumer la machine.

Sur cette photo on peut voir que j’ai déjà passé un premier grand demi-litre de ju dans le doseur à droite. Dans le premier réservoir sous la tête du juicer, j’ai récolté un second gros demi-litre.

Je filtre à chaque étape. Une première fois avant de recueillir le ju dans le premier réservoir ; une seconde pendant le remplissage du doseur.

Ce détail est important, car en définitive, le juicer fait le travail de notre estomac, de notre foie et de nos intestins. Ce processus qui nous demande beaucoup d’énergie consiste à réduire les aliments que nous ingérons sous forme soluble, afin de faire pénétrer les nutriments dans le milieu interne et aqueux de notre organisme.

En physiologie animale, le canal de notre œsophage, de notre estomac et de nos intestins est considéré comme étant encore extérieur à l’organisme proprement dit. D’où le rapport qui existe entre ces différentes muqueuses, et la peau, qui elle aussi fonctionne comme un filtre entre l’intérieur et l’extérieur.

Manger des légumes sous forme de ju le matin permet d’apporter quantité de nutriments, sans mobiliser d’énergie supplémentaire pour la digestion. Nous pouvons alors vaquer à nos occupations sans sensation d’alourdissement, en prenant soin tout de même d’avoir des toilettes à proximité. Je n’ai jamais autant pissé que depuis que je bois de l’eau et des jus verts le matin.

Les fibres insolubles, celles dont nous n’avons pas besoin, ne font pas le voyage dans tout le circuit de nos intestins. Elles retombent dans un second réservoir et il ne reste plus qu’à les composter quelque part.

Ici on peut apercevoir mon lombricomposteur de cuisine. Depuis que je suis passé au mode crudivore, il ne désemplit pas. J’ai donc investi dans deux grandes boites hermétiques où je stock les déchets verts. Elles s’empilent et entrent dans un grand sac que je peux transporter jusqu’au jardin.

Pour donner une idée des quantités, il ne me faut que trois jours pour remplir les deux boites plus le lombricomposteur. Je n’ai pas pesé ce que cela représente, mais ça doit bien faire dans les six kilos. De quoi recouvrir régulièrement les pieds de mes légumes gourmands au jardin.

Au final ce matin, j’ai obtenu 1,5 litre de ju vert comme vous pouvez le constater sur cette photo :

Habituellement je tourne plutôt entre un litre et un litre vingt cinq. J’ai tendance à augmenter les doses car j’en raffole.

Voilà donc à mon sens une excellente base pour s’alimenter le matin, tant du point de vu nutritif qu’énergétique. Quand à la question du prix des fruits et légumes, pour quelqu’un qui a du terrain et du temps devant lui, c’est le moment de planter et de semer pour les années à venir. Pour ceux qui n’ont pas de terrain, il est parfois possible de trouver quelques stations de cueillette pour agrémenter l’ordinaire de plantes sauvages. Vivent l’ortie, la ronce, l’amarante et le chénopode blanc !

Maintenant, en ville et sans terrain, il est évident que l’abondance de fruits et de légumes qu’implique le crudivorisme pèse dans le budget à la fin du mois. En revanche, mis à part le juicer le matin, la préparation des repas ne demande aucune énergie puisqu’il n’y a pas de cuisson. Et puisque je n’achète plus ni clope, ni café, ni lait, ni sucre, ni huile, ni produit vaisselle (pas besoin sans matière grasse), quand je fais l’addition, je suis sur que je dépense moins dans l’ensemble.

Avec une bonne gestion des approvisionnements et des stocks, je pense qu’il est même possible de se passer de réfrigérateur. Ou bien de n’en faire tourner qu’un petit de temps en temps.

Les stocks :

En parlant de stock, il est évident que l’idéal est de commencer la journée par une petite promenade cueillette, juste avant de faire le ju, et quand les plantes ont déjà eu le temps de bien prendre le soleil.

Mais arrêtons de rêver, quand on vit en appartement, ce qui est mon cas actuellement, il se pose alors la question du stockage des légumes et du murissement des fruits.

Voici mon stock pour les quelques jours qui viennent. Pour le moment j’occupe une partie du salon que j’ai reconverti en étal de fruits et légumes. A terme il faudra que je m’organise avec une sorte d’armoire. Ou bien avec des étagères où je pourrai poser plusieurs cageots à l’ombre et au frais.

Ci-dessus, le cageot où je range les carottes, ici, pour environ deux ou trois jours.

Sous les carottes il y a des tomates pour la salade du soir et des oignons blancs. Les poires sont bien mures et vont y passer en début d’après-midi. Les pêches vont attendre deux trois jours de plus avant d’être à point. Il me reste aussi un céleri pour demain matin, et assez de gingembre pour un bon moment.

Je termine avec les bananes que je prends en quantité afin de leur laisser le temps de murir. A gauche, il y en a deux régimes qui commencent à être pas mal.

Dans les sachets, c’est du maïs. J’aime bien le mélanger avec des tomates pour accompagner la salade verte du soir.

A tout cela il faut ajouter les melons et les pastèques, dont je me régale généralement en fin d’après-midi. Les cacahuètes que je mange en ce moment en quantité le soir. Et les dates qui me servent de friandise pour faire passer les envies de clope. Du coup je pète !

J’ai trouvé un rythme de croisière qui pour l’instant me convient à merveille. Je mange moins d’un coup mais plus souvent. En journée, je fais en sorte de tout le temps avoir de la nourriture à portée. Ce qui me permet quelques fois de la partager.

Pour celles et ceux qui sont intéressés pour approfondir ce qui à mes yeux est essentiel dans l’approche hygiéniste et frugivore, voici à la suite une synthèse plus technique :

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Rapide survol de l’hygiénistme :

Pour quelqu’un qui comme moi s’est déjà documenté sur la physiologie animale, et plus particulièrement sur celle des êtres humains, Vivre Cru est un excellent moyen d’approfondir le sujet. J’y ai trouvé une foule d’informations précieuses, des centaines de petites synthèses très bien senties, si bien que, piqué au vif, je me suis mis à suivre le fil de cette chaîne vidéo qui démarre en février 2011.

L’enseignement, car c’est bien d’une transmission de savoir dont il s’agit, peut de prime abord sembler léger, spontané et quelque peu désordonné voir décousu.

A la manière des psychologues ésotériques, Thierry est pourtant, dès le début, résolument attaché à la trame de fond qui motive et nourrit son engagement et son enthousiasme à apprendre, à mettre en oeuvre, puis à transmettre.

A partir d’un noyau de concepts de base simples à comprendre, il digresse à loisir, selon les envies et les humeurs. Il nous parle de la nutrition bien sur, mais aussi de sexualité, de la physiologie des différents organes humains, des herbes médicinales, du rapport qui existe entre les symptômes extérieurs et l’état d’esprit sous-jacent ; en quelques mots : il nous renseigne sur tout ce qui se rattache aux fondements premiers de la bonne santé, tant physique que mentale.

Thierry Casasnovas n’invente rien. Il ne cache pas qu’il fait directement référence aux travaux et aux recherches en la matière, d’un ensemble de penseurs du XIXème siècle qu’il qualifie d’hygiénistes. L’hygiénisme pouvant être présenté comme étant « l’art de vivre en bonne santé par le respect des lois de la nature… ».

De ce que j’en ai perçu, l’équilibre acido-basique semble être l’un des piliers majeurs de l’hygiénisme. Ce concept me revoit au principe de polarité des anciens hermétistes. En le traduisant avec mes mots, il énonce que tout ce qui est créé dans l’univers, l’est de par l’équilibre entre deux forces opposées et complémentaires.

Tout est double.

La formule sanguine des humains est basique. Pour se maintenir en vie, nos organismes doivent s’assurer que leur milieu interne ne dépasse pas un certain seuil d’acidité.

En somme, le champs d’étude des hygiénistes est avant tout le corps humain et sa physiologie. Et pour eux la question de la bonne ou de la mauvaise santé se résume à un simple équilibre entre les bases et les acides.

J’ajoute que cette notion est à mettre directement en résonance avec les champs électromagnétiques dont sont dotés tous les corps. Les acides et les bases sont des ions, capables en cela de transporter, de transmettre ou de prendre des charges électriques dans un milieu aqueux.

Autrement dit, dans un liquide, des éléments polarisés que l’on appelle des colloïdes, sont capables d’oxyder ou de réduire la matière en gagnant ou en perdant des électrons.

Et nos corps sont en majorité composés de liquides.

Mon explication paraitra simpliste aux puristes et sans doute trop ésotérique pour les néophytes, mais si je ne m’abuse, il me semble bien que ce sont ces mêmes échanges d’électrons au niveau des cellules qui permettent de définir le taux d’acidité ou d’alcalinité d’un organe ou d’une glande.

Ce que nous appelons la vie est apparu sur terre avec les toutes premières cellules, qui de par leur morphologie bien spécifique, modifièrent la polarité électromagnétique de leur milieu interne. Ce qui leur permit d’avoir une sorte d’existence propre en se distinguant de leur milieu externe.

Puis elles devinrent capables de s’adapter à des milieux différents, en absorbant puis en évacuant pour ce faire, des molécules acides ou basiques.

Il s’agit déjà là d’une forme très primitive de respiration, qui comprend une phase de nutrition et une phase d’évacuation des déchets métaboliques.

Si je poursuis mon raisonnement à la louche : le corps humain peut alors être pensé comme un amas de cellules dont l’une des fonctions premières est de maintenir le niveau acido-basique de l’ensemble dans des proportions propices à sa survie.

J’espère que toutes ces considérations techniques n’effrayeront pas les lecteurs. Il s’agit là de questions tellement fondamentales qu’elles nécessitent d’être au moins évoquées une fois.

Ce sont des notions simples, mais nous ne sommes pas habitués à penser de la sorte. Il faut y revenir, ce que je ne manquerai pas de faire, et surtout se laisser le temps d’apprécier la portée d’un tel changement d’orientation mentale.

Poursuivons plus avant pour les plus curieux.

Qu’il soit acido-basique ou électromagnétique, ce qui revient au même, l’équilibre global qui maintient notre organisme en vie et en bonne santé, repose sur un autre principe majeur pour l’hygiénisme : l’homéostasie.

Du point de vu de la santé humaine, cette conception implique que ce que nous appelons communément « maladies », ne recouvre en définitive que des stratégies qu’adopte le corps afin de rétablir son équilibre acido-basique.

Pour le dire de but en blanc, à la lumière de l’hygiénisme, il devient très vite évident que nos modes de vie et d’alimentation actuels induisent un excès d’acidité dans les organismes. De plus, au lieu d’accompagner les mécanismes naturels qui permettent de réguler ces excès, notre médecine à tendance à n’y voir que des symptômes gênants qu’il faut combattre et faire disparaitre au plus vite.

Mon intension ici n’est pas de faire peur. Ni de porter un jugement moral sur tel ou tel individu ou corps de métier. Nous participons tous de cet état d’esprit général et personne ne nous met un couteau sous la gorge quand nous faisons nos courses pour nous nourrir. Ce que j’aimerai souligner, c’est l’absurdité apparente où notre espèce en est rendue. Une humanité qui qualifie de mauvaise herbe les légumes sauvages. Au sein de laquelle le médecin est atteint du même mal que son patient, si bien que malgré toute sa bonne volonté, il est souvent impuissant et ne peut pas toujours aider à restaurer la bonne santé.

Le principe d’homéostasie est à mon avis à réintroduire d’urgence dans les manuels scolaires de médecine. Tout comme l’agriculture sans labour gagnerait à être ajoutée aux programmes agricoles, si ce n’est pas déjà le cas.

Ce qu’il est essentiel de bien comprendre pour terminer cette mise en bouche bien théorique (et sans doute très personnelle) à propos du frugivorisme, c’est que ces mécanismes d’auto-régulation interne se réalisent d’eux-même. Sans que nous ayons d’efforts supplémentaires à fournir pour qu’ils opèrent.

Dès lors, tout ce que nous avons à faire en tant qu’entité pensante, c’est de cesser d’entraver ces processus naturels pour au contraire aller dans leur sens et les favoriser.

Je retrouve là une notion qui m’est chère. Tant du point de vue de la psychologie ésotérique que de la philosophie qui sous-tend l’agriculture naturelle de Masanobu Fukuoka ou d’Olivier Barbié. Ces deux derniers ayant, soit dit en passant, chacun écrit un traité sur l’alimentation naturelle.

Ma conclusion à propos de cette mystérieuse homéostasie ouvre sur un questionnement : et si les solutions avaient le pouvoir de se présenter d’elles-même dès lors que nous arrêtons de gesticuler, d’avoir peur, et de nous poser des tonnes et des tonnes de questions inutiles sans jamais oser formuler les bonnes ?

C’est ce que me suggère ce principe d’homéostasie que je retrouve dans les domaines apparemment séparés les uns des autres que sont la psychologie, l’agriculture, la nutrition, voir même la question de l’habitat si l’on y réfléchit bien.

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Documentation :

– Si le sujet vous intéresse, je vous renvois vers http://vivrecru.org/, le site de Thierry que je salue au passage s’il me lit.

– Pour la psychologie ésotérique, je vous aiguille vers le forum Psukelogos : http://www.psukelogos.com/forum/. Grosses bises à toute l’équipe s’ils me lisent.

– Concernant l’agriculture naturelle, voici l’adresse du site de l’ITAN (Institut Technique d’Agriculture Naturelle) : http://itan.fr/

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Comme vous l’aurez-compris si vous m’avez lu jusque là : je ne cache pas la joie de mon adhésion à la démarche frugivore !

Je préfère d’ailleurs employer ce mot plutôt que celui de « crudivore ». L’important pour moi n’étant pas tant de manger cru que de respecter un régime qui soit dans une large mesure adapté à notre physiologie humaine.

Or, nous sommes des frugivores par nature.

Après environ deux mois d’expérimentations, je ressens réellement combien cela est bon pour moi. Me voilà poète ! L’homéostasie est l’équilibre perdu que je tends à réintroduire et à favoriser dans tous les domaines de ma vie. Et comme il me semble que c’est potentiellement bon pour tous – après c’est à chacun de voir et de se faire sa propre opinion – j’ai eu envie de partager cette expérience frugivore en images et en mots avec vous.

Oromasus

Semis en boulettes d’argile 01 : « Premier essai »

Semis en boulettes d’argile : « premier essai »

Bonjour à toutes et à tous,

Après de multiples tentatives de semis : en poquets enterrés, à la volée, en ligne recouvert de terreau, sous une couche de paillis, en godet, en terrine, je m’aperçois à quel point réussir la levée des graines et le bon développement des plantules n’est pas chose aisée. Pourtant certaines plantes comme la bourrache, l’arroche ou la roquette se sont ressemées d’elles mêmes sans soucis au cours du printemps.

Des sauvages comestibles comme le chénopode blanc ou l’amarante en ont fait de même.

Dans l’idéal, le jardin potager devrait presque entièrement se ressemer ainsi de lui même chaque année. J’ai récolté aujourd’hui, par exemple, une pleine enveloppe de graines d’épinards. Beaucoup d’entre elles sont tombées au sol pendant l’opération. J’ai bon espoir de les voir germer le moment venu pour une production d’automne.

Après cette petite session de récolte, je me suis attelé à la tâche du jour. Il existe une méthode que je n’ai pas encore testée : les semis en boulette d’argile tels que les pratiquait Masanobu Fukuoka pour ensemencer son champ de céréales.

Une recherche sur internet m’a permis de trouver plusieurs recettes. Il ne restait plus qu’à m’inspirer de tout ça, puis de me retrousser les manches et de me mettre à l’ouvrage.

Voici donc le premier d’une suite d’articles, qui me permettront de conserver en mémoire les tâtonnements et les résultats obtenus.

Un moyen également d’en faire profiter les internautes intéressés par cette pratique, et pourquoi pas de partager les retours d’expérience et les astuces ?

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

La recette

Pour être juste, je dois dire que j’avais déjà tenté l’expérience il y a quelques mois en utilisant approximativement la méthode de Fukuoka. Je n’avais pas vaporisé l’eau comme il le préconise : les graines potagères étant généralement petites je ne l’avais pas sentis.

En dosant au jugé, je n’avais pas réussi à obtenir la bonne consistance de terre et le résultat n’avait pas été concluant. Je n’avais pas persévéré.

Voici ce que dit Fukuoka lui-même à propos de boulettes de graines dans son ouvrage « la révolution dans un seul brin de paille » :

Quand le riz est semé en automne et laissé découvert, les semences sont souvent mangées par les souris et les oiseaux ou bien elles pourrissent au sol et c’est pourquoi j’enferme les semences de riz dans de petites boulettes d’argile avant de semer. La semence est étalée sur un plateau ou une panière que l’on secoue dans un mouvent de va-et-vient circulaire. On la saupoudre d’argile finement pulvérisée et on ajoute de temps en temps une fine buée d’eau. Cela forme de petites boulettes d’environ un centimètre de diamètre.

« En un jour il est possible de faire assez de boulettes d’argile pour ensemencer environ deux hectares. Je trouve que là où les boulettes sont couvertes de paille, les semences germent bien et ne pourrissent pas même les années de pluie. »

Le deuxième procédé qu’il décrit me semble encore plus intéressant :

On fait d’abord tremper dans l’eau pendant plusieurs heures la semence de riz décortiqué. On la retire et on la mélange à de l’agile humecté tout en foulant des pieds ou des mains. Puis on presse l’agrile à travers un tamis en grillage de cage à poule pour le séparer en petites mottes. On doit laisser sécher les mottes un jour ou deux, ou jusqu’à ce qu’on puisse aisément les rouler en boulettes entre les paumes. Idéalement il y a une graine par boulette. En un jour il est possible de faire assez de boulettes pour ensemencer environ deux hectares. »

J’y reviendrai, car les essais « bille en tête » réalisés hier et aujourd’hui n’ont pas vraiment été satisfaisants. Comme nous allons le voir.

Première tentative :

Pour la première tentative, j’ai utilisé le procédé qui me paraissait le plus simple.

Il consiste à former d’abord une pâte homogène de manière à rouler unes à unes des boulettes d’argile parfaitement rondes. Ensuite, à l’aide d’un bâton bien dimensionné, j’ai pratiqué une ouverture dans l’un des flancs de chacune d’entre elles.

Une fois quelles furent toutes formées et ouvertes, j’ai pris de petites quantités de lombricompost que j’ai appliqué sur les graines en tapotant légèrement dessus. Ces dernières adhérant au compost humide, il ne me restait plus qu’à refermer l’ensemble de manière à obtenir de petites sphères d’un centimètre de diamètre, fourrées de graines.

Pour finir, j’ai inséré ces billes de compost garnies au cœur des boulettes d’argile éventrées, que j’ai de nouveau roulé entre mes paumes avant de les mettre à sécher.

Je me suis dit que ça ne ferait pas de mal d’ajouter du lombricompost maison afin de stimuler la venue des premières feuilles. Une recette trouvée sur Ekopédia préconise de mélanger du compost à l’argile. Est-ce une bonne solution ? Fukuoka se contentait semble t-il d’argile de son champ et de la fumure qu’y déposaient ses canards.

Le lombricompt est à mon avis un excellent fertilisant et j’en produis gratuitement tout au long de l’année. Autant donc l’utiliser.

Pour donner une idée de ses qualités : j’en ai laissé quelques kilos dans un sac plastique, à même le sol de la serre, et cela pendant plusieurs mois. Et juillet a été particulièrement chaud en 2013. Cela n’a pas empêché les petits lombrics de s’y développer et la matière est restée parfaitement humide et vivante.

Idéal donc à mon sens, pour aider les plantes à surmonter la phase délicate que représente le semi et la maturation des plantules.

Il m’a fallu du temps pour façonner ainsi une petite quantité de boulettes. Cet après-midi, elles avaient déjà bien séchées et avaient conservées une forme parfaitement ronde, solide et homogène. Le revers, c’est que l’opération s’est révélée bien laborieuse en raison du trop grand nombre d’étapes.

Deuxième tentative :

Deux poubelles, deux planches, les ingrédients à portée de main, j’étais bien décidé à améliorer le procédé aujourd’hui. Pour ce faire, rien de tel qu’un petit chantier au fond du jardin à l’ombre du sureau.

J’ai commencé par remplir une première soucoupe d’argile que j’ai réduit en poudre le plus fin possible.

J’ai ensuite mélangé les graines en choisissant un assortiment de légumes racines : de l’oignon blanc pour le printemps prochain, des carottes Rothild pour l’hiver, des radis de l’année dernière pour récolter dans un mois, ainsi que des choux-rave Lanro, des betteraves Forono, et des navets d’été pour une dégustation prévue pour le courant de l’automne.

Une grosse poignée du précieux lombricompost !

Il ne restait plus qu’à remplir un plein récipient d’eau et l’atelier boulette pouvait débuter.

On peut voir l’ensemble sur la photo suivante, ainsi que quelques boulettes réalisées la veille.

Modifiant la technique décrite un peu plus haut, j’ai commencé par former des petits tas avec le lombricompost et j’y ai imprimé un creux avec mon doigt pour accueillir les graines. Comme c’est les premières tentatives et que j’ai tout mon temps, je me suis appliqué à mettre un contenu équivalent dans chaque préparation. Deux radis, deux ou trois navets, deux oignons, deux choux-raves, quelques carottes et un groupe soudé de graines de betteraves.

Il ne me restait plus ensuite qu’à refermer le tout pour former une petite boulette d’environ 1cm.

C’est quand il m’a fallu enrober ces boulettes de compost avec de l’argile que les choses se sont compliquées. Je n’ai pas testé avec un vaporisateur en les roulant dans la poudre d’argile (ce que faisait Fukuoka) mais j’ai mouillé grossièrement ce dernier afin de former une pâte collante.

Celle-ci adhérait mal, n’avait pas une bonne consistance, et j’ai eu énormément de difficultés à rouler proprement les boulettes.

L’idée ne me semblait pourtant pas mal au départ. Elle demande moins d’étapes que la première méthode et la clé réside je pense dans le vaporisateur. Au final, j’ai formé environ 70 boulettes en 2h. Ce qui représente tout de même beaucoup de travail, de temps et d’attention.

Pour donner un aperçu du résultat en image, voici une photo qui permet de comparer les boulettes d’hier avec celles d’aujourd’hui.

A gauche, les boulettes de la veille déjà sèches sont bien rondes et solides. A droite, elles n’ont qu’une fine couche d’argile cassante et sont bien moins homogènes.

Avant de tester la technique avec un grillage, je vais essayer de faire un mix de tout ça. Former des boulettes de compost remplies de graines n’est pas compliqué. Je les ferai juste un peu plus petites. Pour la suite, je me suis muni d’un vaporisateur. En roulant les billes dans l’argile humectée tel que je préconise Fukuoka, j’ai bon espoir d’obtenir de parfaites boulettes bien rondes et bien solides.

Je termine cet article avec quelques clichés des boulettes en situation, placées à même le sol dans la première butte de culture :

Lierre terrestre (Glechoma hederacea L.)

Lierre terrestre (Glechoma hederacea L.)

Il est venu de lui-même au jardin le lierre terrestre. Ce pourquoi je le classe parmi les plantes sauvages.

En 2012 je l’avais identifié pour la première fois, mais je l’avais systématiquement arraché partout où il empiétait sur les buttes de culture. Le voilà de nouveau, au rendez-vous dès les premiers rayons de soleil tardifs de ce mois d’avril 2013, formant un tapis, ici, au pied de deux oignons de l’année précédente.

Curieux, je me suis penché sur la question.

Il s’avère après examens, que le lierre terrestre est comestible et que comme bon nombre de lamiacées, il recèle des essences aux propriétés médicinales. Je l’ai donc laissé se développer en association avec les cultures pour voir ce qu’il advenait.

D’après Gérard Ducerf dans son encyclopédie des plantes bio-indicatrices, le lierre terrestre pousse naturellement en lisière de forêt ou dans les clairières, mais il affectionne également les bords de routes, les friches agricoles, les terrains vagues, les cultures et les jardins familiaux.

Il indique un sol engorgé en matières organiques d’origine végétale non décomposées, une faible teneur en azote et en matières organiques animale, et un sol plutôt humide.

En somme nous avons là une plante qui est vivace, qui tolère l’ombre des grands arbres, qui est rudérale, ce qui signifie qu’elle apprécie la présence des humains, qui protège le sol sans trop concurrencer les cultures, qui se récolte crue pour relever les jus et les salades, et qui peut se faire sécher pour confectionner des mélanges à tisane pour l’automne et l’hiver.

Une parfaite candidate à installer dans un jardin forêt nourricier, donc.

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Comment la reconnaître ?

Il s’agit d’une plante vivace herbacée, pas besoin de la ressemer, qui dépasse rarement les 30 cm. Elle se multiplie au moyen de stolons, capables de ramper et de grimper à l’assaut des obstacles, puis de s’enraciner au contact du sol pour donner naissance à de nouvelles tiges florales.

Elle sort de terre au mois de mars pour coloniser les sols encore à nu, puis forme peu à peu un tapis de verdure pour fleurir d’avril à juin.

La tiges florale est redressée, simple, longue de 5 à 30 cm.

Les feuilles sont opposées, pétiolées, en forme de rein ou de cœur, crénelées, vertes, molles et palmatinervées.

Les fleurs mauves à violettes, tachées de pourpre, sont grandes et odorantes. Elles sont réunies par 2 ou 3 à l’aisselle des feuilles supérieures et orientées du même coté. Le calice tubuleux, formé par 5 sépales soudés, est droit et à 5 dents un peu inégales.

La corolle bilabiée, longue de 15 à 20 mm, est à tube droit et saillant, à gorge dilatée.

La lèvre supérieure est dressée, plane, échancrée. La lèvre inférieure est à 3 lobes, dont le médian est en cœur renversé. Les 4 étamines sont rapprochées, ascendantes, les deux intérieures plus longues. Les anthères disposées en croix, sont à lobes divergents.

Le fruit est un tétrakène dissimulé au fond du calice.

(Source : L’encyclopédie des plantes bio-indicatrices / Alimentaires et médicinales, de Gérard Ducerf. Éditions Promonature)

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Le lierre terrestre en pratique (partie évolutive)

L’hiver de l’année 2013 s’est prolongé fort tard. Le lierre terrestre est de ce fait apparu tardivement, dans le courant du mois de mars. Il s’est surtout développé dans le bas du jardin et le long du chemin à l’est, là où les ruissellements d’eaux de pluies sont plus abondants. De là, il a commencé à se répandre à l’assaut des buttes et au pied des planches de coffrage.

Début avril il formait par endroits un tapis clairsemé, ne gênant pas les quelques légumes déjà levés.

Un mois plus tard, on le retrouve à peine plus haut tandis que la consoude à explosé et que les pissenlits ont déjà fait leurs graines.

Aucun problème dans ces conditions pour repiquer des légumes tels que ce chou Daubenton, à même le parterre de lierre terrestre. Étant donné que ce dernier ne s’enracine pas très profondément, il m’a suffit de l’arracher à l’endroit voulu. Par la suite, un éclaircissage régulier a été nécessaire afin de permettre au chou de respirer. L’occasion de faire quelques récoltes, soit pour agrémenter les salades de printemps, soit en grande quantité pour le faire sécher en prévision de l’hiver.

J’aurai tendance à penser que ses propriétés aromatiques lui confèrent un pouvoir répulsif sur certains insectes. Qui plus est, sa densité est sans doute un atout pour freiner les gastéropodes et les empêcher d’accéder facilement aux légumes cultivés.

Il s’est également progressivement installé à l’intérieur des carrés de culture à partir de ses rejets. Ce qui n’a posé aucun soucis pour les fèves déjà bien plus hautes à la mi mai.

Ici, toujours au mois de mai, on le retrouve au pied de la planche à droite, et au premier plan parmi les autres herbes spontanées. Cette partie du jardin étant encore largement ombragée à cette période de l’année, son développement y a été plus tardif et moins fournit.

Dans les carrés de cultures il s’est fait rare, hormis du coté est comme on vient de le voir. Etant donné que j’ai remué la terre afin d’installer les planches de coffrage, la terre y était partout restée à nu, soumises directement aux intempéries. Deux choux de l’année précédente étaient cependant restés en place. Sans doute cela a-il créé une zone plus humide et mieux protégée. toujours est t-il qu’il s’est plu à cet endroit où il a formé une belle touffe.

On peu apercevoir les tiges des choux en fleur qui en émergent. Nous étions alors fin mai.

Nous le retrouvons ici à gauche, poussant timidement au pied d’une carotte dans sa deuxième année.

Sur cette autre prise de vue du même endroit, on le voit en train de lancer ses stolons à l’assaut du carré de culture en arrière plan.

Un mois plus tard, début juin, il avait ainsi rejoint la petite colonie située au pied des fèves. Le soleil aidant, sa progression était alors impressionnante.

C’est dans la première butte, la zone la plus ensoleillée tout en bas du jardin, qu’il s’est développé en premier et que sa densité à été la plus importante. Très vite cependant, les consoudes on pris le pas en couvrant le sol d’une épaisse végétation. Un peu plus loin, nous pouvons le voir au pied des fèves et de la roquette, formant un parfait couvre-sol dans les intervalles.

En conclusion, sa présence n’a jamais posé de problème et j’ai pu, tout en le contrôlant, en récolter assez pour remplir un plein bocal de sommités fleuries séchées. Étant donné qu’il est vivace, j’espère qu’il gagnera encore du terrain l’année prochaine, pour former un couvre-sol protecteur dès les premiers jours du mois de mars.

Sureau noir (Sambucus nigra L.)

Sambucus nigra

L.

Sureau noir

Description

Arbrisseau ou arbuste de 2 à 6 mètres, à rameaux ligneux,

verruqueux-grisâtres, remplis d’une moelle blanche, les jeunes

brièvement hispides ; Feuilles à 5-7 folioles pétiolulées,

ovales-acuminées, dentées ; stipules nulles ou très petites ; fleurs

blanches, un peu jaunâtres par la dessiccation, très odorantes,

disposées en large corymbe plan à 5 branches principales, paraissant

après les feuilles ; Corolle à lobes ovales-arrondis ; anthères jaunes ;

Baies noires (rarement blanchâtres) à la maturité.

Habitat

Bois, haies, ruisseaux, dans presque toute la France et en Corse. Europe

; Caucase et région pontique ; subspontané en Algérie.

Noms communs

FR :

Arbre de Judas, Grand Sureau, Haut Bois, Sambequier

GB :

Alderne, Black Elder, Bourtree, Common Elder

Synonymes

Taxonomiques :

Sambucus virescens

Desf.

Nomenclaturaux :

Sambucus vulgaris

Lam.,

Sambucus vulgaris

Neck

Commentaires récents