Journée technique de formation aux jardins du Terran

Bonjour à toutes et à tous,

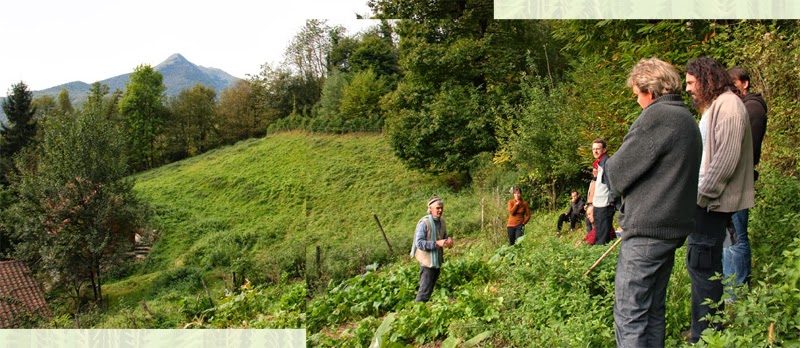

Dans le cadre des mes études en agriculture naturelle, j’ai participé, le 15 octobre dernier, à une journée technique de formation organisée par l’ITAN (Institut d’Agriculture Naturelle), et l’EAD (École d’Agriculture Durable), sous l’intitulé : « le jardin naturel ». La rencontre a eu lieue à Sengouagnet, près d’Aspet, petite commune de haute Garonne sur les contreforts pyrénéens.

A 8h30, un attroupement d’un peu plus d’une dizaine de personnes s’était formé sur le parking du hameau où nous attendait Gilles Domenech, formateur de l’EAD chargé de coordonner la journée. Plus haut, après une épingle à cheveux en travers de l’étroite vallée, la route poursuivait son ascension sur l’autre versant, en direction de la haute montagne et du pic de Cagire.

Quelques kilomètres plus loin, après être passé devant le siège des éditions du Terran, les ornières d’un chemin de terre nous on menées à un nouveau parking. Ensuite, c’est à pied que nous avons dépassé une enfilade de bâtisses à flanc de coteau, pour parvenir jusqu’à la salle de conférence où nous attendaient Bernard Bertrand, le maître des lieux et Agathe De Lentdecker, pour la visite du jardin.

Les personnes présentes étaient, soit des agriculteurs désireux de modifier et d’améliorer leurs pratiques de culture, soit, comme moi, des élèves de l’EAD souhaitant approfondir leur connaissance du jardin naturel. De gauche à droite, debout dos à l’écran : Agathe De Lentdecker, Gilles Domenech et Bernard Bertrand.

Nous avons débuté la journée par un tour de table de présentation, Bernard nous a raconté l’histoire du lieu, puis Gilles nous a exposé le programme de la journée :

– Le matin, visite des jardins et étude du profil culturale, c’est à dire du sol.

– Après une pause déjeuner, la partie théorique à propos des processus naturels d’agradation du sol et de l’entretient de la fertilité.

– Pour finir, des ateliers de réflexions autour de problèmes pratiques rencontrés au jardin.

Cette mise en bouche terminée, nous nous sommes mis en route pour grimper jusqu’au jardin personnel de Bernard Bertrand.

Au passage, déjà, quelques planches de culture mulchées, avec encore, en ce début d’automne, quelques belles plantes à l’allure vigoureuse.

Tout en haut du terrain, en lisière de forêt, une butte en lasagne dissimulée parmi les herbes folles et protégée par un groseillier aux fruits bien appétissants.

Au milieu des légumes, sur la pente très prononcée de son jardin montagnard, Bernard nous a expliqué l’évolution de ses pratiques et comment, les premières années, la terre amoncelée en bas de la pente après chaque saison de culture, devait être remontée à la brouette.

Depuis que le sol n’est plus travaillé que légèrement en surface, et depuis qu’un couvert permanent de plantes compagnes assure la présence de nombreuses racines qui retiennent la terre, il n’est plus nécessaire de remonter laborieusement celle-ci tous les ans.

Les légumes sont cultivés en bandes étroites et dans le sens de la pente, pour favoriser l’écoulement des eaux de pluie.

Ils poussent parmi les herbes spontanées, que Bernard se contente de contrôler en les incorporant dans les premiers centimètres du sol au moyen d’une houe bien affûtée.

Un jardin productif qui ne demande que très peu d’entretien, explique t-il.

Une petite récolte avant de quitter cette partie du jardin, puis, non sans profiter du paysage grandiose qui s’offrait à notre vue, nous avons suivit Bernard et Agathe vers une zone clôturée.

Une zone plantée de jeunes arbres fruitiers, avec de nouveau des planches de légumes au milieu des herbes. Cet espace étant visité par du publique, un soin plus important a été porté sur l’esthétique. Mais ce sont là les mêmes techniques employées que dans la partie personnelle de Bernard.

Pour le plaisir des yeux, voici quelques clichés de ces légumes en pleine santé, protégés au nord par un figuier majesteux.

La couverture au sol est assurée par un tapis de jeunes tanaisies, plante sauvage réputée pour repousser de nombreux insectes à la maison, mais aussi au jardin. Pucerons, fourmis, piéride du choux et mouche de la carotte restent à distance tandis que la coccinelle l’apprécie. Afin qu’elle ne concurrence pas les légumes, tels que cette laitue qui menace d’être submergée (ce sont des plantes qui peuvent mesurer plus d’un mettre de haut), elles sont fauchées à plusieurs reprises dans la saison et laissées au sol où elles servent de mulch.

Bernard nous a ensuite montré la qualité de son sol en ouvrant le paillis d’une planche récemment récoltée.

Cette partie de son jardin n’avait plus été cultivée depuis 1996. Au printemps, sans aucune autre préparation, les herbes sauvages ont été fauchées et intégrées superficiellement dans les premiers centimètres du sol à l’aide d’une houe. La surface au pied des légumes a ensuite été paillée et les herbes spontanées tolérées.

En cette fin de saison, la terre était si meuble, que sans forcer, Bernard à retiré de sa planche de culture un beau rhizome d’ortie. Les premiers centimètres du sol ne sont qu’un enchevêtrement de toutes petites racines auxquelles la terre n’adhère pas.

Puis il nous a montré sa technique pour faucher les herbes à la houe en hachant sur place une rangée de haricot. En un peu moins de dix minutes l’affaire était pliée. Agathe trouvant cet exercice trop physique, elle se contente pour sa part de couper les herbes à l’aide d’un ciseau de jardinier, puis elle les laisse au sol sans chercher à les y incorporer.

Pour protéger les choux de la piéride et du soleil estival, ils ont été partiellement couverts de feuilles de fougères. Celles-ci en séchant et en se décomposant contribueront à nourrir la vie du sol. Un peu plus loin en contrebas, une ruche fait face au soleil et à la vallée.

Nous avons laissé le potager naturel à sa quiétude, pour nous diriger vers une petite excavation creusée un peu plus loin dans la pente. Gilles s’est alors employé à étudier pour nous le profil cultural de ce sol dominé par un forte déclivité. De ce fait, les éléments plus lourds ont peu à peu été emportés dans la pente, et la plupart des argiles ont été charriés par l’eau en contrebas.

Un sol homogène, avec des horizons très peu marqués, quasiment pas de pierres ou de cailloux et une dominante limoneuse.

A droite, la terre prélevée plus près de la surface est légèrement plus foncée que celle de gauche. La couche organique de surface n’en reste pas moins très peu marquée.

(A suivre)

Qu’est-ce qu’un Koan ?

Qu’est-ce qu’un Koan ?

Pour le dire de but en blanc : c’est l’action de provoquer un vide mental dans l’esprit de quelqu’un, cela de manière à induire une extension de conscience.

« Oui mais encore ? » me direz-vous ! « A quoi ça sert ? Koan… c’est joli comme mot, mais l’idée que quelqu’un fasse le vide dans mon mental et joue avec ma conscience ne me séduit pas particulièrement… ça aurait même plutôt tendance à m’inquiéter pour tout dire. »

Oui cela inquiète fort nos intellects cette histoire de « vide mental ». Et cela se justifie dans le sens où le mental ne peut techniquement pas être vide.

Un mental vide est un non-sens spirituel, puisque, au sens propre du terme, ce que nous appelons mental est un contenant. Il n’est pas ici le lieu de développer cette idée en détail. En revanche, ce qu’il faut bien comprendre et retenir, c’est qu’en ralentissant le rythme de nos pensées et en cessant notre monologue mental personnel, nous pouvons accéder à des prises de consciences toujours plus vastes, et permettre ainsi un sain renouvellement de nos vieilles idées ou habitudes, devenues encombrantes et pour le moins sclérosantes.

La nuance est de taille.

Vous savez, ces idées du passé qui sentent la poussière et la naphtaline, pour ne pas donner dans le gore. lol

La nouveauté nous inquiète ou nous effraye : un héritage de notre lointain passé atlante. Un lourd bagage émotionnel encore bien actif, c’est peu dire, en ce début de troisième millénaire.

Mais, comme j’espère vous le démontrer à la suite, le koan devient tout de suite moins suspect quand on en comprend les rouages et le fonctionnement, au niveau des lois spirituelles et psychologiques j’entends. Et ces lois ne sont pas dure à comprendre quand l’intellect ne s’en mêle pas. Dès lors qu’il comprend, il se rassure, soyez-en assuré. ^^

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Un peu de technique :

Techniquement, voilà comment se traduit l’action d’un koan : la majorité du temps, nous percevons le monde au travers d’un filtre mental. Ce qui fait que l’image que nous nous faisons de ce monde ne correspond pas exactement à l’actualité (ce que nous vivons au présent).

Dans l’intervalle de quelques centièmes de seconde entre, la perception directe d’une part (ce qu’enregistrent et nous transmettent nos sens), et de l’autre, notre conscience vive de l’actualité (ce que nous retenons mentalement de cette perception directe), l’intellect est venu glisser ses apriori, ses croyances, ses doutes, ses peurs, sa colère, son refus qu’une quelconque autorité, son indignation face aux injustices, que sais-je ? J’en passe et des meilleurs…

Ne nous y trompons pas en sombrant mécaniquement dans le rejet catégorique de cet intellect, vil et malfaisant, qui s’insinue dans notre mental à l’insu de son plein gré… ^^ Vous savez, ce sa…ligaud d’intellect qui trompe même la vigilance des ésotéristes les plus aguerris, en déformant sournoisement leurs perceptions par derrière. lol

Ce vilain garnement facétieux et rusé comme un singe qu’est l’intellect, demeure bien évident précieux et vital pour notre équilibre mental et social. Il nous permet en effet d’agir promptement en réponse aux sollicitations extérieurs, en recourant pour ce faire à des raccourcis, des déductions, des associations d’idées et mille et unes astuces psychologiques…

C’est grâce à sa participation active dans l’avènement de l’humanité que nous connaissons, que notre grand Intellect-Collectif, ce que certains appellent les Annales Akashiques, nous a ouvert la voie vers des états de conscience et une créativité encore inusités dans la matière et sur le plan terrestre.

Mais pour la majorité des gens, surtout les occidentaux d’ailleurs, cet outil, certes utiles et indispensable, s’est octroyé les clés du camion, pour le dire de manière imagée. ^^ Nous (j’entends par là ce que nous sommes en conscience) ne sommes plus vraiment les maitres à bord. Nous avons remis (de manière plus ou moins coercitive, on nous a apprit et encouragé à le faire) les pleins pouvoirs de notre destiné à notre rusé intellect personnel.

Dès lors, c’est lui qui commande, qui plus est, en toute légitimité. Et il en sera ainsi tant que nous le permettrons.

Le malheur dans tout ceci, c’est que ce faisant, nous restreignons notre entendement aux limites (plus ou moins étendues selon les gens) de notre petit inventaire mental humain, celui-là même dans lequel puise justement notre intellect pour réaliser ses opérations d’écrémage de l’information.

Vous commencez à capter l’arnaque ? ^^

___________________________________________________________________________________________________

Et le koan dans tout ça ?

Nous tournons souvent en rond en fonctionnant de manière mécanique avec nos caboches (ou avec nos « boites à poux » comme dirait Thierry de Vivrecru ^^). Le koan vise à apporter une respiration à nos cellules corticales et à transmettre un signal fort à nos glandes hypophyse et surrénales. Son action court-circuite l’intellect, permettant un temps de pause dans l’enchainement fiévreux, tatillon ou morose de notre discours intérieur.

Des idées neuves pour un mental en surchauffe, cela revient à apporter un peu de fraicheur là où ça commençait à franchement sentir le renfermé, ce qui est, sur un autre plan, comparable au rôle que joue l’oxygène lorsqu’il parvient enfin à nos neurones saturés de toxines à force de fonctionner en boucles fermées.

En ce qui concerne l’utilisation du koan pour communiquer directement par induction une nouvelle approche mentale du réel (il s’agit en orient d’une des deux grandes voies de l’éveil spirituel), voilà ce que je peux ajouter :

Face à un intellect fort qui ne veut pas entendre certaines vérités, ou qui passe à coté malgré la bonne volonté affichée de sa personnalité, le pédagogue pourra avantageusement avoir recours au koan si l’occasion se présente. Pour cela il existe une infinité de procédés. Il faut alors être ssez vif d’esprit pour saisir l’instant et opérer un retournement de direction mentale, et créer ainsi une sorte d’appel d’air. L’essentiel étant d’obliger momentanément l’intellect à avoir recours à des idées qui ne font pas partie de son inventaire mental habituel, ce que l’on nome aussi « cadre de référence ». Dans ce cas, il décroche ! Il lâche prise comme on dit. C’est ça le fameux « lâcher prise » dont tout le monde parle dans les milieu branchés spiritualité.

Alors, la personne reçoit l’évidence qui sommeillait derrière le rideau de son rêve éveillé, où bien elle se prend en plein face la voix de la conscience qui hurlait son désespoir dans le chaos assourdissant de sa cacophonie mentale.

Elle la reçoit, ou pas d’ailleurs ! Certains intellects sont tellement dominateurs et possessifs, recroquevillés autour de leurs petites certitudes rassurantes, qu’ils retrouvent bien vite leur contenance empruntée et leur allure rigide, afin de continuer à se mentir. Pour les plus têtus d’entre-eux, ils n’est pas rare de les voir s’attaquer directement au pédagogue, ou à l’indigent qui menace ainsi la souveraineté et les prérogatives qu’ils se sont adjugés au détriment de l’individu.

Vous remarquerez que je marque bien la distinction entre, l’intellect d’une part, et l’individu de l’autre. Je ne vise personne, si ce n’est les habitudes mentales, les ritournelles de la raison qui nous empêchent d’accéder à d’autres horizons de conscience : des états de l’esprit plus sereins, et donc plus stables et plus lucides.

Je précise pour prévenir, car la plupart d’entre nous sont tellement identifiés à leur intellect que s’attaquer aux travers de l’un revient souvent à menacer l’intégrité de la personne elle-même… ^^ Ce qui est très exacte par ailleurs, puisque le but d’un koan est de transformer des personnes dépendantes de leurs propre intellect, en des individus serein, joyeux et responsables, capables d’œuvrer par eux-même à l’épanouissement de leur propre conscience.

Vaste programme me direz-vous ? En effet, il n’est pas donné à tout le monde d’apprécier toute la subtilité et tout l’intérêt que revêt le koan pour la bonne santé mentale, et par conséquent, pour celle du corps aussi puisque les deux sont inextricablement liés.

______________________________________________________________________________________________________________________

Pour conclure :

Concernant la démission des individus qui s’en remettent corps et âme aux décisions des autres et aux dictats de leur propre intellect, j’attire votre attention sur le fait que l’on retrouve le même schéma à l’échelle global d’une société. Le gouvernement tenant alors lieu de « méta-intellect », lorsqu’il légifère POUR et A LA PLACE des peuples, à propos de ce qui est BON OU PAS pour eux.

Le 11 septembre 2001 provoqua ainsi une sorte de grand koan planétaire : un saut quantique de l’esprit dans l’impensable.

C’est la conscience globale de l’humanité dans son entier qui se modifia ce jour là. Car, lorsque nous ne résistons plus devant l’évidence, fusse t-elle dérangeante, et que nous accueillons favorablement le vide mental que provoque un koan (dans le cas du 11 septembre, personne n’a vraiment eu le choix), alors nous permettons à notre conscience d’évoluer naturellement au grès des évènements et des prises de conscience qu’ils entrainent.

En d’autres termes, en prenant acte des faits nouveaux sans pensées ni émotions parasites, nous enrichissons notre inventaire mental. Là où l’intellect ne voit que malheur, réparation, guerre et châtiment, je n’y vois pour ma part le symbole digne d’Hollywood de la fin des temps… L’effondrement de l’imposture, de la grande mascarade qui fait de l’Ego Planétaire le maitre de notre destiné collective.

Mais cette Grande Illusion ne tient plus à mon sens que par le fil ténu de la peur, exacerbée, que nous éprouvons à l’idée de la liberté. Celle-là même que nous réclamons à grands cris dans nos moments d’auto-apitoiement sur nous-même, mais dont nous nous privons de fait, de manière à ce que quelqu’un assume pour nous nos responsabilités d’entités incarnées.

Ne vous y trompez pas, cela peut sembler fumeux, peut-être sévère, mais le pouvoir du koan en faveur de l’évolution des consciences est réel et puissant. Et si en écrivant ce texte, j’ai cherché à provoquer des réactions et a déstabiliser l’intellect, c’est parce que la meilleur manière de savoir ce qu’est un koan est encore de l’expérimenter directement et en conscience.

Psukelogiquement votre,

Oromasus

PS : l’impulsion qui m’a conduit à écrire ce texte, est née d’un échange de messages sur le forum de l’EAD (Ecole d’Agriculture Durable). Je l’ai ensuite remanié et complétée pour vous proposer ici cet article.

La saison en images

Bonjour à toutes et à tous,

Chose promise, chose due. J’en étais resté à l’installation des butes en images, voici les photos des cultures.

Je suis mitigé quand aux résultats. Pas assez de temps et un jardin situé à un quart d’heure de chez moi. Mais compte tenu du fait que je part de zéro, que je n’ai jamais rien fait poussé de ma vie avant cette année, je suis tout de même content d’avoir pu récolter quelques légumes. Et puis cet été le jardin avait quand même de l’allure.

Début mai, j’ai commencé les premiers semis de radis, à droite, sous un paillis que je me suis confectionné en récupérant des herbes sèches dans une friche, face à un super marché ^^. Dans l’allée à gauche, on peut voir que le semis de trèfle blanc réalisé quelques semaines plus tôt a été une réussite. J’ai pu faire pratiquement une fauche par mois pour apporter de l’azote sur les buttes. Encore un peu plus à gauche, les cartons que j’ai laissé en place sur la planche que je n’ai pas monté en butte :

Un mois plus tard, début juin, j’ai repiqué une série de maïs qu’on peut voir au premier plan. Le trèfle a un peu empiété sur les buttes, mais pas trop. En revanche j’ai perdu les plants de tomates et autres choux, betteraves, laitues… que j’avais fait pousser au chaud à la maison. Ils n’ont pas supporté d’être brusquement placés à l’extérieur… 🙁

Au même moment, vu sous un autre angle :

Sur celle-ci, au premier plan à gauche, on devine des radis que je n’ai pas récolté. Le fait de les avoir semé sous le paillis a fait qu’ils n’ont pas poussé dans la terre et qu’ils étaient tout fins. Je les ai laissé se développer ainsi, sans éclaircir, ce qui m’a permis plus tard de récolter un bon stock de graines. Entre ces radis et la roquette sauvage, on peut voir un des plans de topinambour ramené du Morvan lors de mon passage chez Autrevie. Cette plante pousse facilement et en plus elle donne de très belles fleurs jaunes en été. Une réussite qui m’a permis de récolter pas mal de tubercules. Et puis à gauche le long de la planche, une série d’échalotes qu’on devine et qui ont bien donné également :

Dans le fond de l’image on peut voir également une parcelle que j’ai laissé en friche. Là voici de plus près. Des benoites, plusieurs sortes de graminées, des boutons d’or, des faux fraisiers, et bien sur des liserons et j’en passe. C’est fou tout ce qui peut pousser sur une si petite surface sans qu’on ne fasse rien pour :

Quelques jours plus tard, j’ai planté des choux que j’ai acheté en godet. Pour le paillis, j’ai fauché des luzernes et des herbes hautes dans une superbe prairie pas très loin de chez moi :

Un classique, j’ai semé des haricot au pied des maïs :

Là une rangée de radis, semés en même temps que des carottes, et à coté sur la droite une rangée de poireaux :

C’est également à cette période que j’ai vu poindre les consoudes que j’avais enterré assez profond quelques mois auparavant. Je commençais à croire qu’elles ne viendraient pas :

Et là un plan de chervis ramené lui aussi du Morvan :

A peine une vingtaine de jours plus tard, on peut voir que les topinambours étaient en pleine bourre ^^. Les radis laissés à eux mêmes, dans le fond à droite, sont en fleur tandis qu’une nouvelle génération pousse au premier plan. Sur cette photo on voit mieux les échalotes le long de la planche :

Sous un autre angle au même moment :

Et voici la même butte début juillet :

Un poquet de haricot que j’avais fait pousser au chaud à la maison et qui avait survécu donne des fruits :

Là un plant de pommes de terre s’appète à faire de même. La culture des pommes de terre n’a pas été une réussite. Faut dire que je les avais juste placé sous du carton sans ameublir la terre et parmi les herbes sauvages qui avaient réussi à percer la couche. J’ai quand même quelques pieds qui ont poussés, mais les plus grosses patates ont été colonisées par les limaces, très nombreuses, qui par ailleurs ont réduit à néant mes semis de salades :

Comme pour la consoude, la bourrache a en revanche super bien marché. Ce fut une explosion de couleur jusqu’à l’automne en bordure de buttes. En voilà une qui s’installe :

Là un petit essai de sarrasin, qui fut concluant :

Les carottes aussi ont bien donné, par contre les poireaux sont restés très jaunes et ne se sont pas très développés par la suite. Ils sont toujours en place à l’heure qu’il est en automne :

Et puis voici un pied de courgette qui m’a donné de très beau fruits bien gouteux. Les petites fleurs blanches sont celle d’un ou deux radis que j’ai oublié de récolter :

J’ai eu quelques invités dans le jardin, à commencer par les roquettes qui m’ont servit de couvre sol à pas mal d’endroits. Ici un beau pied de chénopode blanc que j’ai pu déguster en gratin avec la famille chez qui je fais le potager :

Là c’est de la menthe. Dans un premier temps j’avais arraché le plan en croyant que c’était une mauvaise herbe. Mais quand j’ai senti l’odeur, je l’ai repiqué en bordure de butte. Elle a donné plusieurs pousses que je diviserai l’année prochaine pour en avoir un peu partout tout autour de la zone cultivée :

Passons au mois d’aout, où entre deux escapades en France je suis revenu pour le boulot et pour m’occuper du potager. Lui c’est pas un invité, c’est moi qui ai enterré plusieurs stolons d’orties dans un coin humide et ombragé. Sans soleil directe, au pied du sureau qui pousse au fond du jardin, j’ai eu du mal à obtenir cette petite touffe :

Sur cette photo, on peut voir les ombelles blanches du pied de chervis. Quelqu’un l’avait pourtant rasé au raz du sol, sans doute mon pote qui a cru que c’était une mauvaise herbe ? Il a quand même donné des fleurs et j’ai pu récolter pas mal de graines. J’attends la fin de l’hiver pour diviser le pied. Juste derrière, j’ai réussi à obtenir deux plants d’arroches dont on voit les grandes feuilles vertes. Et les fleurs jaunes à droite, c’est de la moutarde dont j’ai également récolté pas mal de graines :

Les courgettes ont été généreuses :

Ici, on voit la bourrache en fleur, et dans le fond les topinambours qui s’affaissent sous le poids de leurs longues tiges à fleurs jaunes :

Des poireaux, repiqués après éclaircissage au cœur des buttes et qui se sont bien acclimatés :

Plan plus rapproché sur les topinambours en fleur :

Ici on peut voir les haricot qui donnent en s’enroulant autour d’un pied de maïs :

Les choux rouges au premier plan, qui poussent parmi les roquettes :

Une vue d’ensemble pleine de couleurs et d’exubérance végétale :

Là au premier plan, le plus beau pied de consoude que j’avais placé à cet endroit là en vue de le diviser l’année prochaine :

Et pour finir le sarrasin qui a poussé parmi les herbes hautes à l’autre bout du jardin :

L’année qui vient, pour commencer j’aurais plus de temps à moi, et puis je suis mieux préparé. Je prévois de construire quelques châssis pour commencer les premiers semis dans environs quinze jours. J’envisage aussi d’acheter une petite serre pour servir de pépinière en début de saison, éviter les limaces, puis pour avoir des tomates assez tôt.

Avec mon pote on a récupéré les branches d’érable qu’il avait taillé pour faire une petite palissade plessée sur les deux première buttes. Faut dire qu’à cet endroit là, une bonne partie de la terre s’était barrée dans l’allée au pied de la haie. Ce problème devrait être résolu et en plus c’est très esthétique. Je viendrai mettre des photos de tout ça plus tard.

Merci de m’avoir lu.

Oromasus

Plan du potager

Voici un projet qui va pouvoir être mis en place dès les prochains mois.

Un ami met à ma disposition un carré de terrain au fond de son jardin de ville. La surface est d’environs 140m². Il est bordée par une maison au sud, au nord par une haie de laurier palme, et de chaque coté par deux autres jardins.

Voici pour commencer un premier design qui montre comment j’envisage d’aménager l’ensemble.

Je me base sur le principe du potager en carré de 1m20 divisé en sections de 40cm. Cela me permet d’envisager une rotation des cultures sur quatre rangées de trois carrés, et de faire des essais différents sur chacun de ces trois carrés. Par contre je ne fais ni butte ni planche surélevée, suivant en cela les conseils d’Olivier Barbié. Comme il n’y a pas d’arbres, je devrai aménager un couvre sol avec les restes de tonte et de taille produits sur place ou dans l’autre partie du jardin. Les cotes de la zone cultivée sont de 12m sur 12m30, moins la partie en bas à droite où est aménagée l’entrée :

Les carrés 1 à 4 me permettront de faire une rotation classique en alternant légumineuses, légumes racines, légumes feuilles, légumes fruits. Comme il y a trois carrés par rangée, je peux expérimenter trois dispositions ou traitement différents chaque année. A l’endroit le plus protégé du potager, c’est à dire juste à l’entrée, quatre autres carrés seront réservés aux meilleurs plans pour récolter les semences. Séparant chaque carré, une bande de 40cm sur 120 sera réservée aux aromatiques et aux fleurs utiles. Pour circuler entre les planches, des allées de 80cm de large qui a terme devraient permettre d’éviter la boue et de décourager au maximum les limaces. Les petits carrés de 80 sur 80cm au fond de chaque allée seront réservés à la culture de vivaces potagères.

Ensuite viennent les zones, avec pour commencer les deux du sud. A cet endroit, le mur d’une terrasse et une maison créent une zone ombragée et humide. Une grande cuve d’eau derrière le mur qui n’est pas étanche, fait que cette partie du terrain est constamment irriguée par suintement. Dans le coin sud-est, un noisetier vient encore ajouter de l’ombre. Je réserve donc les zones 1 et 2 à la culture de vivaces de sous-bois, tels que l’ail des ours, Matteuccia struthiopteri, medeola virginiana ou la Stellaria media… En zone 3 et 4 une rotation de légumineuses vivaces avec un petit champ de pomme de terre et de haricots.

Le mieux est encore de visualiser ce que ça peut donner en images. Entrez donc dans le futur jardin des merveilles ! ^^ ====>

L’entrée forme un coude, ce qui fait qu’on débouche face à l’est avec la haie à notre gauche. Voici un montage de plusieurs photos qui permettent de voir l’ensemble de cette face comme si j’avais un grand angle de la mort ! 🙂 C’est la partie de l’ancien potager où je souhaite organiser mes carrés :

Face au nord, voici la haie de lauriers avec à gauche l’entrée ménagée avec une petite haie de conifères de type thuya. Au centre et au premier plan, on peut voir l’allée bétonnée qui coupe le jardin en deux sur 50cm :

On la retrouve ici en direction du sud où trône une maison imposante. On peut voir l’humidité qui forme une grande marque plus sombre sur le mur et qui suinte sur le haut du terrain. La pente n’est pas avantageuse pour capter le soleil, mais elle l’est pour alimenter le potager en eau par le sol plutôt qu’en surface. J’envisage cependant d’aménager un petit collecteur d’eau de pluie dans le prolongement de l’allée, pour remplir un ou deux petits réservoirs. Ce qui permettra en outre de stocker un peu de matériel à l’abri de la pluie. A droite on aperçoit le noisetier qui contribuera lui aussi à retenir l’eau dans le sol :

Pour le fun, un petit panoramique impossible du jardin vu du sud-est :

Dans l’ombre du noisetier et du mur, j’envisage de faire pousser de l’ortie et d’autres vivaces de sous-bois. A cet endroit il y avait une bâche, ce qui explique que rien n’y a poussé depuis un moment :

Ici le muret ouest et une grande partie de ce qui sera consacré aux zones 3 et 4. Donc le champ de patate sera un petit champ de patate ^^, mais avec des haricots en prime :

Au pied de la haie on peut deviner une seconde dalle de béton qui coupe le terrain à l’équerre de l’autre allée, et qui cours sur 80cm de largeur. Il faudra éclaircir la haie de ce coté pour faciliter l’utilisation de cet ancien chemin, ainsi que pour aider l’implantation de baies sauvages du sous bois, et pourquoi pas d’Apios mamericana au pied des buissons ? On ne le devine sur une des photos, mais un sureau s’est implanté spontanément dans la haie à l’endroit où un des lauriers est mort.

Enfin, le long des deux murets est et ouest, l’idéal serait de trouver une plante grimpante à feuillage persistant qui puisse soit donner des fruits, soit constituer un bon mulch. Ou les deux… ^^

Voilà dans les grandes lignes.

C’est un modèle qui est forcément appelé à évoluer étant donné que je débute. Dans un premier temps, disons que la forme carré me rassure. Elle me permet de rationaliser et d’organiser l’espace autour d’une structure de base, comme une colonne vertébrale, pour peut-être à l’usage revoir complètement ma copie ? Ou changer en cours de route sur les conseils de plus avisés que moi ?

De belles rencontres en perspective avec des pratiquants et des spécialistes devraient me permettre d’affiner la touche au fur et à mesure des années.

Merci de m’avoir lu et n’hésitez pas à laisser un message si le sujet vous inspire des remarques ou des suggestions.

Oromasus

Buttes en lasagne

Après une semaine en vadrouille dans la Nièvre, il fallait vraiment que je m’active pour préparer le sol du jardin. La mi-mars est passée et les premiers semis vont bientôt commencer. Suite à mes investigations sur le Forum francophone de permaculture de l’association Brin de Paille, J’opte finalement pour le principe des buttes en lasagnes. Je garde le dessin du plan initial, seulement je surélève les carrés de 35 à 40cm.

Cela va me permettre d’optimiser l’exposition au soleil en inclinant les buttes. L’apport d’une bonne dose de matière verte et brune favorisera la formation d’humus pour les prochaines années.

J’ai parlé avec le voisin qui s’occupait de l’ancien potager. La terre étant très argileuse, il a apporté plusieurs mètres cubes de sable dans le sol au niveau de la portion cultivée. Là où j’implante ma rotation en carrés. Malgré cela je prends le parti de ne pas planter directement dans le sol en place. Sauf pour les plants des légumes racines que je sèmerai à l’endroit où la terre est la plus meuble.

Dans un premier temps j’ai délimité les carrés, les allées, les bordures et les zones de culture plus étendues avec de la ficelle et de petits piquets. Tout en respectant le plan, j’ai revu à la baisse la largeur des allées qui passent de 80 à 50cm. Comme dit mon pote, on dirait un plan de fouilles archéologiques lol

Reste encore à habiller tout ça…

Les buttes en lasagne :

Voici le lien du site sur lequel je me base pour les lasagnes. Il m’a semblé être le plus complet et le mieux renseigné : natureln.librox.net

Je les cite :

Mise en œuvre des Lasagnes : soit on fait seul, soit on invite les copains pour leur aide et aussi pour leur faire découvrir la méthode, simpliste et amusante ; en ce cas chacun peut amener ses épluchures et son marc de café ou autres matériaux, on se retrouve ensuite pour un bon plat de… je vous laisse deviner !

- Acte I : poser les cartons bien à plat sur l’emplacement, en débordant largement, les faire chevaucher pour ne laisser aucun trou ; ajouter des journaux déployés et mouiller. Pour bien stabiliser les cartons, déposer une couche de tonte d’herbe

- Acte II : commencer par les matériaux bruns les plus grossiers : broyat de branches, paille, feuilles mortes… le tout bien humidifié (environ 8cm)

- Acte III : ajouter les matériaux verts (environ 5cm)

- Acte IV : ajouter les matériaux bruns les plus fins : feuilles, paille ou foin, feuilles bien décomposées, marc de fruits, fumier… (environ 8cm)

- Acte V : couvrir complètement avec du compost bien mûr et du terreau, y compris les côtés (environ 8cm)

- Acte VI : arroser en pluie fine

Remarque : utiliser ce qu’on a : tout ce qui est dit ici ou ailleurs est à suivre selon ce qu’on a sous la main, les couches de matériaux peuvent être plus alternées et donc plus fines, à chacun de voir.

Les Lasagnes sont prêtes à recevoir les plantations : soit vous plantez tout de suite (si les amis sont là, ils veulent voir le résultat !), soit vous attendez une éventuelle chauffe du tas pendant environ 15 jours.

Comment se procurer les matériaux ?

J’ai trouvé du carton près de chez moi, la N14 (ancienne voie romaine) qui passe par Herblay est devenue une grande zone commerciale avec une enfilade de grands magasins. Dans la grande benne de l’un d’eux, j’ai trouvé de grands cartons.

Pour le papier journal, j’ai un ami qui bosse dans un centre de distribution de presse. Je le vois lundi à son taff pour récupérer des piles de vieux journaux qui partent à la benne. Le papier journal va me permettre également de me confectionner des godets pas chers et biodégradables. A placer directement en terre, sans perturber les racines qui se fraieront très vite un passage à travers le journal en décomposition.

J’ai trouvé quelques restes de tonte d’herbe sur un petit terrain vague près de chez mes parents. J’ai rempli environs un sac et demi de déchets verts, mélange de terre, de résidus d’herbe et d’herbe compostée. Demain soir c’est le ramassage après le week-end, je vais faire une tournée dans les zones pavillonnaires pour compléter mon stock de déchets verts. J’ai déjà récupéré un demi sac de coupes fraiches et un sac de taille de rosiers dans la rue hier après-midi.

Sur le même emplacement, j’ai rempli quatre autres sacs de petits branchages et de feuilles mortes qui vont m’assurer les matériaux bruns. J’ai récupéré quatre autres sacs de branchages et de feuilles en cours de décomposition chez un ami et voisin.

Toujours au même endroit, j’ai trouvé un gros tas de déchets qui doivent s’accumuler ici depuis quelques années. J’espère en creusant y découvrir de l’or bien noir ^^. Du coté de la mairie et de la déchetterie, c’est malheureusement compliqué d’avoir des infos pour savoir où pouvoir récupérer du compost mur. Mais j’ai un autre pote qui me propose de le débarrasser de son tas qu’il n’utilise pas et qui s’accumule depuis cinq ans au fond de son jardin.

Mardi après-midi je monte chez des amis dans le Vexin. Le paysan laisse des tas de fumier et de compost sur le bord des routes, et d’après mon amie, il est possible de venir y piocher. J’espère compléter mon stock de compost et me faire quelques beaux sacs de fumier.

J’ai pour finir acheté 100kg de lombricompost et je compte ajouter quelques sacs de charbon de bois.

Organisation et mise en place des buttes :

Si tout se passe comme prévu la semaine qui vient, je devrais être en mesure d’attaquer la mise en place des buttes à partir de jeudi, en privilégiant les carrés de culture prévus pour la rotation des légumes. S’il me reste de la matière je pourrai couvrir également les bordures et les zones. Sans doute avec du carton, du papier journal et un simple paillis dans un premier temps…

Voici des schémas que je viens de réaliser pour illustrer ce que j’envisage de faire. Tout d’abord le principe de la lasagne selon http://natureln.librox.net/ :

Comme j’ai trois carrés par rangée, je compte faire trois variantes pour voir ce qui se passe dans les trois cas différents :

La butte A est une version simplifiée : sur le carton et l’herbe coupée, une couche de vert, une couche de brun et du compost + terreau.

La butte B est la version classique telle que décrite plus haut. J’ajoute en plus le charbon et le lombricompost.

La butte C repose sur une couche de fumier auquel j’ajouterai des vers de compost (Eisenia Andrei et Eisenia Fetida). Ensuite une alternance de vert et de brun + charbon, et une couverture à base de lombricompost, de compost et de terreau, comme pour la butte B.

Prochaine étape, la mise en place sur le terrain. Je viendrai vous illustrer ça en image dès que ce sera fait. Dans les allées je compte faire pousser du trèfle blanc et peut-être faudra t-il que je renforce le pied des buttes coté nord avec des planches de bois ou un petit muret de pierre..?

N’hésitez pas à me laisser vos remarques, conseils et commentaires.

Oromasus

+ Renouée bistorte (Polygonum bistorta)

Renouée bistorte (Polygonum bistorta)

J’ai déjà parlé, dans la section « plantes sauvages » de ce blog, de la renouée bistorte. Voici le lien vers l’article où vous trouverez sa description botanique et les usages que l’on en fait :

Renouée bistorte (Polygonum bistorta)

__________________________________________________________________________________________________________

Herboristerie :

Si j’écris un nouvel article sur la même plante, c’est afin d’en dire un peu plus long sur ses propriétés thérapeutiques.

Ce sont les rhizomes (rhizoma bistorta) qui sont récoltés à des fins médicinales et curatives. Cette plante étant protégée dans certaines régions (en région Ile-de-France, en région Pays-de-la-Loire, en région Nord-Pas-de-Calais, en région Centre), il faudra donc prendre garde à ne pas en prélever trop, afin de lui laisser le temps de se régénérer.

L’idéal étant surement d’en cultiver sois-même dans son jardin si l’on veut en récolter d’importantes quantités.

Il est possible de faire une récolte au printemps, mais la meilleur période est l’automne. On choisira de préférence des plantes âgées, en prenant soin de nettoyer les rhizomes et de les débarrasser de leurs radicelles.

Pour la conservation, les rhizomes lavés sont mis à sécher à l’ombre, hors de portée des insectes, à une température n’excédant pas 60°C.

Le rhizome de la renouée bistorte contiennent 15 à 20% de tanins galliques, de l’amidon, de la catéchine et de l’acide silicique.

Pour rédiger cet article, je me base sur un petit atlas illustré des « Plantes médicinales et curatives », édité chez De Borée.

Je recopie à la suite le paragraphe concernant les applications :

« Ils sont (les rhizomes) extrêmement astringents et s’utilisent comme hémostatiques internes ou externes, contre les catarrhes gastro-intestinaux et les fortes diarrhées, y compris en cas de dysenterie.

Leur forte teneur en amidon, qui se transforme en mucilage, a également un effet bénéfique.

La renouée bistorte est un des principaux composants des gargarismes contre les inflammations de la cavité buccale, les amygdalites et elle est utilisée en cas d’extraction dentaire.

Elle est également appliquée sur les muqueuses enflammées et les zones enflées. On observe les mêmes effets en médecine vétérinaire. »

Et voici ce qu’indique Gérard Ducerf, dans son premier volume de « l’Encyclopédie des plantes bio-indicatrices – alimentaires et médicinales » :

Les racines astringentes et mucilagineuses soignent les diarrhées et les hémorragies.

Elles sont utilisées pour les angines.

Utilisée en association avec la gentiane contre les maladies infectieuses et parasitaires.

The living interview de Nicolas Souchal

Voici une interview de Nicolas Souchal, réalisée le 25 janvier 2012 à Paris :

Il s’agit d’une entrevue enregistrée consacrée à la bio-résonance et tout particulièrement à ses applications thérapeutiques.

J’ai connu Nicolas Souchal en commandant une vidéo sur le site de Corzéame, la société qui lui permet de regrouper l’ensemble de ses activités sous un seul statut. A la fois thérapeute, conseillé, conférencier et promoteur de l’approche quantique des champs de forme spirituels, c‘est à lui que nous devons également la traduction française sous-titrée de l’excellent documentaire : « The living Matrix ».

Suite à un échange de mail, nous avons convenu d’un rendez-vous en profitant du fait qu’il montait à Paris pour animer une formation sur trois jours, ainsi que pour proposer une projection/débat publique de « The living matrix ». J’ai donc eu l’occasion de revoir la vidéo avec plaisir sur grand écran. J’insiste sur ce reportage, car il est le point de départ du présent document audio. Ce qu’il révèle et met en lumière rejoint le domaine qui m’intéresse plus particulièrement : la psychologie ésotérique.

Car la technologie et la science ne doivent pas nous faire oublier que ce que des appareils de mesure ultra sophistiqués sont aujourd’hui capables de mesurer, est par ailleurs parfaitement connu des hommes depuis des millénaires.

Ainsi, pour ne donner qu’un seul exemple, la physique quantique reconnait que l’univers est multidimensionnel. Mais les implications d’une telle révélation sont tellement dérangeantes, que la recherche en ces domaines reste théorique et rechigne à mettre en oeuvre les applications concrètes qui s’imposent pourtant. A moins quelles ne soient économiquement viables à court terme bien entendu ^^. Rassurez-vous (ou commencez à vous inquiéter si vous souhaitez que rien ne change lol) cela devrait très rapidement bouger… (niark niark !) Beaucoup de scientifiques qui jusqu’à présent étaient bien gentiment resté cachés dans l’ombre (pour ne pas être exclu de l’ordre des docteurs ès science) commencent à se manifester et à recouper leurs travaux respectifs. L’univers est bien multidimensionnel, et en tant que composante de ce Grand Tout, nous aussi nous sommes des êtres multidimensionnels. Il est révolu le temps où l’on brûlait des Giordiano Bruno pour avoir osé proférer de tels propos jugés par trop délirants.

Voici maintenant l’interview agrémentée d’un diaporama maison. Elle est en cinq parties pour faciliter l’hébergement. Les deux premières concernent Nicolas Souchal, les trois autres décrivent la technologie associées aux thérapies quantiques et esquissent les fondements ontologiques sur lesquels reposent son fonctionnement. Rassurez-vous, malgré le jargon parfois un peu technique, les mots de Nicolas sont simples et l’approche qu’il nous en propose est à la portée du grand publique.

Mais jugez plutôt par vous-même car personne ne pourra le faire à votre place :

The living interview :

La première partie de cette interview retrace l’itinéraire de Nicolas Souchal depuis sa formation d’Ingénieur en « Sciences et Technologies de l’Information » à l’Ecole Centrale d’Electronique (ECE) de Paris, jusqu’à son voyage de fin d’étude en Inde.

La deuxième partie de cette interview de Nicolas Souchal commence par l’évocation de son voyage initiatique en Inde, l’occasion pour lui d’entendre parler pour la première fois des thérapies quantiques. C’est dans cette branche peu connue en France, qu’il décide ensuite de faire carrière. Pour le compte de XEDE international dans un premier temps, puis pour sa propre société Corzéame à l’heure actuelle. La création de cette dernière coïncide avec son départ de Paris pour la Dordogne comme il nous l’explique.

Avec la troisième partie, nous entrons maintenant de plein pied dans le sujet. Cette troisième partie décrit ce sur quoi et à quel niveau interviennent les thérapies quantiques. Nicolas nous y présente une famille d’appareils capables de lire et d’influer sur notre santé globale ou sur nos différents équilibres corporels et organiques. Ils sont utiles pour déceler des troubles avant qu’ils ne se manifestent physiquement, ou pour ré-informer notre enveloppe corporelle aux endroits où elle présente des signes évidents de déséquilibre.

Pour ceux que le sujet intéresse, la partie N° quatre permet de faire la distinction entre les trois grandes familles d’appareils de Biorésonance, tout en permettant d’en mieux cerner le fonctionnement technique.

Enfin, la dernière partie aborde des notions plus ésotériques, liées à la santé en général, à l’aspect énergétique et intuitif des thérapies quantiques, et quand Nicolas décrit sa méthode thérapeutique et sa conception générale des mécanismes en jeu, son propos rejoint les grands thèmes de la psychologie ésotérique. Ses explications sont claires et rationnelles, ce qui facilite la compréhension de ces sujets très mal compris, souvent craints, et du coup très rarement débattus.

http://www.youtube.com/playlist?list=PLYfKWow-u17mRxGugnNNEvrM-GSnGeozt&feature=view_allJe sais que ces explications peuvent paraitre étranges et en contradiction avec ce qui nous a été enseigné à l’école. Mais même les plus septiques doivent bien sentir au fond d’eux-même qu’il manque quelque chose à nos conceptions actuelles à propos du monde et de la vie en général. Les différentes théories scientifiques pour expliquer la formation et les mouvements de l’univers sont incomplètes. Et la recherche en ce domaine restera une impasse tant que ne seront pas pris en compte les champs de fréquence subtils, appelons les comme on veut, qui organisent la matière de l’intérieur et de partout à la fois.

En France, Nicolas Souchal et bien d’autres commencent à répandre cette idée qui dans quelques générations deviendra une évidence pour tout le monde. Comme ce fut le cas pour les concepts de subconscient et d’inconscient collectif par exemple.

J’espère que ce sujet vous a plu et qu’il vous donnera envie d’approfondir la question.

Crédit photo : Ostro N.Quentin | Photographies ==> Et voici un lien vers le site d’Ostro qui me permet d’agrémenter cette page de belles photos de Nicolas Souchal, c’est ici : http://www.ostroquentin.com/ et ça vaut le coup d’oeil.

Crédit photo : Ostro N.Quentin | Photographies ==> Et voici un lien vers le site d’Ostro qui me permet d’agrémenter cette page de belles photos de Nicolas Souchal, c’est ici : http://www.ostroquentin.com/ et ça vaut le coup d’oeil.

Et encore une fois merci à Nicolas Souchal d’avoir joué le jeu et d’avoir répondu à mes questions avec tant d’à propos.

Interview et article par Oromasus

Parlons-nous de la même chose ?

Bonjour à toutes et à tous,

Oui, la manière dont nous nommons le monde influe ensuite énormément sur la manière dont nous le pensons. Puis sur la manière dont nous nous comportons vis à vis de ce monde approximatif que nous nous sommes créés mentalement.

Pour la grande majorité d’entre-nous, cette création repose en vérité sur des couches superposées de sédiments mentaux : le résultat des multiples créations et des inventions cumulées, toutes issues de l’esprit fertile de nos vénérables prédécesseurs sur cette terre. En remontant s’il le faut jusqu’aux premiers pionniers qui osèrent défricher les sombres forêts d’Europe, voir au delà.

Même quand nous croyons créer, nous le faisons généralement en utilisant le matériel mental déjà disponible dans les grandes annales de l’humanité. Ce que certains appellent « l’inconscient collectif ». Mais les véritables créateurs sont rares. Peut-on dire d’ailleurs qu’ils le sont vraiment, puisque leurs découvertes les plus révolutionnaires découlent, d’une manière ou d’une autre, d’une intuition venue d’ailleurs. Ailleurs que l’intellect en tout cas.

Il s’agit ici de faits démontrés empiriquement et les témoignages de savants abondent en ce sens.

Les grandes découvertes viennent ainsi spontanément par l’intuition. Sans effort et dans un moment de calme et de décontraction. Ainsi le fameux « Euréka » d’Archimède, tout occupé qu’il était à se délasser dans son bain.

Le travail et le savoir faire du savant ainsi visité par une intuition géniale, sont ensuite bien utiles pour valider cette intuition en la confrontant aux données expérimentales. Ce qui est sur, c’est que les choses se passent bien dans ce sens : intuition, puis construction mentale afin de vérifier cette intuition.

Et nous savons qu’un jour ou l’autre, les différentes physiques (newtonienne, quantique, etc…) pourront se rejoindre en une compréhension globale et cohérente de l’univers.

Mais nous n’en sommes pas encore là. Et les freins qui retardent cette grande synthèse annoncée sont avant tout sémantiques. Si l’on ne se comprend pas sur les mots, comment pouvons nous espérer nous comprendre sur les idées ?

Tout ça pour dire, j’en reviens aux plantes, que je vois très bien où veux en venir Olivier Barbié (le fondateur de l’Institut Technique d’Agriculture Naturelle) et que je suis entièrement en accord avec son point de vu quand, à propos d’un concept aussi évident que celui de plante, il dit :

« Le noeud de la question, c’est se mettre d’accord sur les limites anatomiques de l’individu végétal. Je soutiens que le végétal n’est pas formé d’individus au sens où les humains entendent ce terme. »

Il propose donc une formulation plus adaptée aux principes même de l’agriculture naturelle. De fait, ce nouveau regard sur ce qu’est une plante, est en léger décalage avec l’image d’Epinal que nous nous forgeons collectivement quand nous parlons des plantes.

Et ce n’est pas là que jeux de mots et découpage de cheveux en quatre, car cette nouvelle façon d’envisager le végétal est aussi et avant tout plus juste.

Ce qui apparait évident lorsque l’on se confronte uniquement à ce qui EST dans la réalité. Sans pensées parasites. Juste nos sens, l’air et la plante directement…

Prenons nous encore le temps, entre deux bouquins de jardinage et trois fiches botaniques, de nous assoir tranquillement face à une plante, et de lui demander : « qui est-tu ? ».

Je réagis à cet échange, car en étudiant le comportement des plantes et en prenant conscience de l’importance du sol pour leur équilibre écologique (et vice versa), j’en étais venu à penser que les plantes avaient la tête en bas et l’estomac à l’extérieur du corps. Quand aux poumons, à bien y regarder, ils sont eux aussi externes et ils se déploient vers le soleil.

Ce qui n’est pas si absurde dans le fond.

Physiologiquement, tous les animaux descendent des premiers cordés. Ce sont à l’origine de petits anneaux vivants de cellules agglomérées, qui se sont allongés au fil du temps en répliquant ce modèle de base. Une forme que l’on retrouve chez beaucoup de larves d’insectes, ou chez les lombrics en particulier.

Nous autres humains ne sommes en définitive que des estomacs sur patte super-évolués.

L’intestin est d’ailleurs la partie du corps qui se forme en premier chez l’embryon humain, et tous les autres organes découlent par migration cellulaire de cette première structure centrale.

Ce n’est donc pas qu’une image ou qu’un jeu de mot, ni même une forme de dénigrement vis à vis de l’être humain, quand je dis que nous sommes des estomacs ultra-perfectionnés. Tout semble bien indiquer que c’est bien le cas, n’en déplaise à nos cerveaux gonflés d’orgueil et de vaines certitudes (remarquez que je ne parle pas de vous, mais de nos cerveaux).

Contrairement aux idées reçues, nos intestins et notre cœur sont ce qui soutient nos processus mentaux et notre intellect. Ce que savent bien les yogi qui méditent profondément sur leur corps. Les scientifiques devraient bientôt révéler au grand publique (petit morceau par petit morceau) ces secrets d’alcôve qui n’en sont déjà plus vraiment.

On se contente aujourd’hui de dire que l’estomac est un deuxième cerveau, pour ne pas brusquer les consciences. Mais la réalité, c’est que sans l’estomac pour nous nourrir, et dans une moindre mesure, sans le cœur pour mettre les nutriments en circulation dans le corps, tout le bel édifice s’effondre.

Bon nombre de troubles psychologiques peuvent d’ailleurs ainsi être résolus presque miraculeusement, en soignant tout simplement les intestins.

En tant que membre du règne animal, nous faisons passer les nutriments par notre lumière intestinale (l’estomac étant une portion spécialisée de ce « tube »), et ce sont les intestins qui font ensuite tout le boulot, pour qu’en fin de chaine, nos cellules soient nourries. Tout ce que nous ingérons pour nous nourrir passe par notre bouche, et ce dont nous n’avons pas besoin ressort par notre anus. Quant aux reins, ils sont chargés d’évacuer les déchets métaboliques produits à même le corps, ainsi que les trop plein de toxines liés à une alimentation mal adaptée.

C’est très schématique, mais nous retrouvons cette constante dans tous le règne animal.

Vous allez comprendre pourquoi je vous parle des animaux quand le sujet est les plantes et le sol. J’y viens :

Penchons nous maintenant sur le cas particulier des araignées : elles capturent leurs proies dans leur toile, les endorment, puis elles injectent l’équivalent de nos sucs gastriques dans le corps de l’insecte capturé. Ensuite, elles n’ont plus qu’à attendre que les acides agissent et liquéfient les chairs, avant d’ingérer tranquillement le produit de cette digestion externe.

Les araignées auraient-elles redécouvert une stratégie déjà adoptée par les plantes des millions d’années avant elles ?

Je reprends cette partie du message d’Olivier Barbié qui rejoint et vient confirmer mon intuition :

« Dans le sol, la limite entre couche morte et substrat est particulièrement floue. Au point qu’il est difficile de dire où s’arrête la plante. C’est comme si leurs viscères étaient invaginées. Imagine que ton ventre soit ouvert vers l’extérieur au lieu d’être un sac ? Où commencerait et où finirait ta flore stomacale ? Que penser des déchets de digestion ? Des cellules épithéliales mortes ? Des sucs digestifs rejetés dans environnement ? Surtout si tu vivait dans l’eau ? Notre point de vue est trop anthropocentrique. Je crois que c’est pour cela que nous avons tant de mal à comprendre les plantes et du même coup la nature exacte de ce qu’est le sol exploré par les racines. »

J’ajoute que nous ne nous comprendrons pas vraiment nous même, en tant qu’espèce et en tant qu’individu, si nous ne changeons pas aussi le regard que nous portons sur nous même.

Et si l’on prend un peu le temps d’y réfléchir, il apparait que nous ne sommes pas, comme la plupart d’entre nous le croient, des cerveaux dotés d’un cœur et d’un estomac. Nous sommes avant tout des estomacs, plus un cœur, dotés d’un tas d’organes, dont le cerveau, et capables de développer un intellect puissant.

La nuance est de taille.

Remettons les choses dans l’ordre, faisons un peu le ménage et redonnons un coup de neuf à nos représentations mentales, et le monde nous obéira à la hauteur de notre propre obéissance envers lui.

J’ajoute que je suis heureux de faire partie d’une école où il est encouragé de remettre en question les prémices même de la discipline étudiée. A la fois étudiant, chercheur et penseur, j’ai le sentiment de vivre quelque chose de véritablement enrichissant, comme si j’étais une sorte de pionnier des temps modernes, et cela sans forcément avoir à quitter la ville.

Merci à Olivier Barbié de nous inviter à partager cette liberté d’esprit qui l’anime. Pour ceux que l’agriculture naturelle intéresse, je redonne le lien vers le site de l’ITAN (Institut d’Agriculture Naturelle) :

Cordialement,

Oromasus

___________________________________________________________________________________________________

Agriculture et alimentation

Bonjour à toutes et à tous,

Je reprends ici un fil de discussion commencé sur le Forum de l’ITAN dans le sujet : « Une maladie… Que faire en A.Naturelle ? ».

La question posée par l’un des élèves était la suivante :

« penses tu que la nourriture tiré de l’élevage est compatible avec notre dessein d’humain »

Je m’intéresse et me forme en ce moment à l’approche hygiéniste de la santé et en particulier de la nutrition (merci vivrecru.org). Le but général de ce courant étant de définir ce qui est physiologiquement adapté à notre organisme humain, tant d’un point de vu alimentaire que comportemental.

Le sujet peut sembler assez éloigné de l’agriculture, mais pourtant, le lien entre l’alimentation et la production de nourriture est fondamental. Ne serait-ce que pour le producteur qui désire s’adapter au consommateur.

Suivra t-il les petits désirs égotiques de ce dernier quitte à ruiner sa terre pour des questions d’argent, ou cherchera t-il à produire une nourriture de qualité en prenant en compte la santé de ses clients ?

Les hygiénistes nous exposent que le mot « omnivore » signifie que nous sommes capables de manger un peu de tout sans tomber malade. Ce qui est exacte.

Mais au sens strict, biologiquement parlant, quoi que potentiellement omnivores, nous sommes avant tout des frugivores. Autrement dit, nos organes d’assimilation des nutriments sont parfaitement adaptés à un régime composé essentiellement de feuilles tendres et de fruits biens mûrs, ce à quoi s’ajoutent quelques racines, un peu de viande, des œufs, et des insectes ou larves d’insectes trouvés de manière opportuniste.

Ça ce sont les données objectives. Mais l’homme est un animal subjectif et culturel, et quoi que bien plus rentable économiquement et plus sain pour sa santé, la consommation d’insectes n’est pas encore d’actualité en France. Et comment résister à une bonne tranche de jambon Corse ou à un petit verre de vin rouge me direz-vous ? J’en conviens, ce sont des petits plaisirs de la vie dont il serait difficile de se passer définitivement.

Autant dire que c’est l’ensemble de notre mode alimentaire qui doit être revus et corrigé si nous désirons nous conformer à cette notion de nourriture physiologique. A partir des prémices de l’hygiénisme, nous pouvons même nous poser la question : la nourriture cuite est-elle adaptée à nos organes de la digestion et de l’élimination des déchets ?

Selon une étude scientifique récente, si plus de la moitié de ce que nous mangeons à été cuit, alors le corps ne peut plus gérer l’excès de toxines qui stagne dans l’organisme. Il considère alors la nourriture comme un corps étranger et la traite comme tel.

En effet, la cuisson tend à dénaturer les aliments en favorisant les réactions chimiques. Une cuisson lente et à base température sera plus à même de conserver intactes les vitamines et les oligo-éléments, qu’une cuisson rapide au point d’ébullition. Sous l’effet de la chaleur, les produits se déshydratent (or c’est l’eau qui transporte les nutriments), et surtout, les molécules directement assimilables par le corps sont transformées en chaines plus longues dont le corps ne saura que faire.

En ce qui concerne les protéines, depuis leur découverte, les scientifiques en ont fait grand cas au point de créer une sorte de mythe moderne : « il faut manger beaucoup de protéines pour être en bonne santé ! ».

Il est pourtant démontré scientifiquement que pour un adulte, l’apport calorique moyen idéal se situe aux alentours de 80% de sucres, 10% de lipides et 10% seulement de protéines. De plus, ce ne sont pas vraiment des protéines dont le corps à besoin, mais bien plutôt d’acides aminés dont leurs chaines carbonées parfois très longues sont constituées. Et qui dit « très longue » dit aussi « très coûteuses en énergie pour être décomposées ».

Un excès de protéines épuise donc les organes internes comme le foi, les reins et indirectement le cœur.

Même si ces arguments sont trop nébuleux ou compliqués pour vous convaincre, voici un exemple qui parlera à tout le monde sans chichis : dans le lait maternel, le pourcentage de protéines est en dessous des 10%. Pourtant, les nourrissons élevés au sein ont une croissance normale. Voir même exceptionnelle quand on mesure la vitesse à laquelle ils grandissent.

Il ne s’agit pas ici de faire tout un exposé sur la physiologie humaine, mais juste de montrer que les modifications de notre mode de vie ont, au fil des millénaires, entrainé l’espèce humaine à s’éloigner du régime alimentaire de base qui était le sien. Ce qui expliquerai que malgré les avancées spectaculaires de la connaissance scientifique et des technologies médicales, nous connaissons actuellement une recrudescence de maladies dites « dégénératives » ou encore « auto-immunes », contre lesquelles nous sommes bien désarmés.

Je reviens donc à la question initiale, car elle est bien plus complexe qu’il n’y parait au premier abord : la nourriture tiré de l’élevage est-elle compatible avec notre dessein d’humain ?

Combien d’agriculteurs se posent la question de savoir si ce qu’ils produisent est physiologiquement adapté à la nutrition humaine ou pas ? Il me semble pourtant fondamental de commencer par définir les besoins réels avant d’envisager une entreprise, quelle qu’elle soit.

Je ne suis pas végétarien et mon propos n’est pas de défendre telle ou telle orientation alimentaire. De la même manière que mon inclination en faveur de l’agriculture naturelle n’est pas dictée par une question idéologique, mais par une intuition intime que viennent renforcer les données concrètes sur le terrain et les connaissances scientifiques avérées.

Allons plus loin.

Si d’un point de vu alimentaire et médical l’excès de viande est contrindiqué, peut-être l’élevage se justifie-t-il du point de vu économique ? Pourtant, contre toute attente, il n’en est rien lorsque l’on prend la peine de creuser un peu la question.

Comme vous l’avez tous déjà certainement lu quelque part, il peut être démontré que l’énergie dépensée pour produire un kilo de viande, est plusieurs fois supérieur à l’énergie contenue dans ce même morceau de viande. De même, l’espace de champ requis pour élever une vache permettrait de produire une quantité énorme de fruits et légumes. Pour s’en donner une idée, il n’y a qu’à voir ce qui peut être produit sur une surface de 1000m² à la ferme du Bec Hellouin. Combien de fois cette même surface pour une seule vache, sachant que les fruits et légumes viennent tous les ans, là où l’animal met des années à arriver à maturité ?

Dans ces conditions, est-il judicieux d’investir dans une activité qui repose sur l’élevage ? Et que dire de la part que ce dernier prend dans la politique agricole française ?

Et là vous allez me dire que la France produit de la viande car les français en réclament. Ce qui est vrai. L’offre s’adapte à la demande et le consommateur est prêt à payer deux fois pour s’offrir le luxe d’une bonne tranche de lard. Une première fois indirectement, via les subventions d’état versées pour aider la filière porcine, et une seconde fois à la caisse du grand magasin où il engraisse au passage la grande distribution.

Comme nous l’avons vu plus haut, dans la mesure où notre régime physiologique est fait pour absorber un peu moins de 10% de protéines par jour, est-il judicieux de se gaver de viande ? Sachant qu’il s’agit là d’un aliment ultra protéiné ! Et je ne vous parle pas d’autres facteurs de dérèglement comme le stress qui inhibe les fonctions rénales ou les céréales qui engluent littéralement les intestins.

Mon intension n’est aucunement de faire peur, seulement d’attirer l’attention sur le fait que nous faisons entrer beaucoup de choses dans le corps, et qu’il lui faudra ensuite les évacuer. Si nous perturbons l’élimination de ces déchets métaboliques par d’autres pratiques, elles aussi non adaptées à ce que nous sommes physiologiquement parlant, alors nous aurons un jour ou l’autre besoin d’avoir recours à la chimie et aux médicaments afin de conserver un semblant de bonne santé.

Autant dire que nous nous empoisonnons à petit feu, surtout si la viande que nous mangeons est pleine d’hormones, d’antibiotiques, de colorants et de conservateurs divers et variés…

En somme et d’un point de vu symbolique, il n’est pas étonnant que de nos jours l’homme traite la terre et les bêtes comme un sagouin, puisque c’est ainsi qu’il traite son propre corps sans faire mine de s’en rendre compte.

Ce petit panorama rapide ne se veut pas spécialement alarmiste. Je ne fais là qu’énumérer les raisons qui m’amènent à penser qu’une activité économique reposant sur la production de viande (ou de lait), est non seulement pas rentable, mais qu’en plus elle est plutôt délétère pour l’être humain et son environnement.

Ce qui ne m’empêche pas de manger un bon steak haché de cheval de temps en temps et d’envisager l’élevage de poissons ou d’insectes.

Je ne suis pas un militant de quoi que ce soit, si ce n’est de mon propre épanouissement. Mais il me semble qu’objectivement, l’élevage généralisé et industriel tel qu’il est pratiqué aujourd’hui n’est pas compatible avec le dessein humain. Ni pour sa santé, ni pour la gestion de ses territoires agricoles, ni pour son économie de marché.

Beaucoup moins d’acides et beaucoup plus de bases. Autrement dit, plus d’intuition et moins d’intellect, voilà à mon sens le terreau idéal pour l’expression d’une humanité en bonne santé mentale et physique.

D’autres parviendront surement à d’autres conclusions par d’autres raisonnements. Je leur laisse la responsabilité de leurs choix et m’en tiens aux miens. Parfois ça peut être simple la vie.

Je ne mange plus aujourd’hui que des produits crus, le plus frais possible, et je nourris des vers de compost avec les épluchures et déchets de cuisine. J’espère très bientôt pouvoir déféquer dans de la sciure plutôt que dans de l’eau.

Est-il nécessaire d’en arriver à de tels extrêmes pour revendiquer la santé ? A cette question je dirai qu’il revient à chacun de faire ses propres expériences pour ne retenir au final que ce qui est bon pour lui. Ce qui convient à untel ne convient peut-être pas tel autre ou telle autre.

Personnellement, les données théoriques m’ont parues assez solides pour que je tente l’expérience du crudivorisme, et sans non plus en faire une religion, je m’y tiens et ça me réussi plutôt bien.

J’ai les idées plus claires et j’ai gagné en énergie. Je peux ainsi enrichir ce blog avec un point de vu assez proche de celui de Fukuoka, puisque dans mon esprit, l’agriculture est d’abord un état d’esprit, qui vient ensuite reposer (ou pas) sur des techniques agronomiques.

En remettant les choses dans cet ordre : un état d’esprit, puis une pratique adaptée, on devient alors en mesure de se poser des questions qui sortent un peu des chemins déjà battus : à quoi bon sophistiquer l’élevage des porcs en créant des surplus inutiles, si c’est non seulement pas rentable, mais qu’en plus c’est délétère pour la santé du consommateur et pour l’équilibre des régions ?

Pourquoi ne pas se contenter de quelques petites exploitations familiales où les bêtes sont élevées qualitativement plutôt que quantitativement ? D’autant que le porc peut s’avérer utile à la ferme pour recycler les déchets végétaux et pour travailler le sol en déterrant les tubercules… Sans parler de leurs déjections qui peuvent alimenter le cycle de l’azote à un endroit ou l’autre du système agricole.

Je termine ce message par un autre questionnement. Je suis peut-être un peu présomptueux pour prétendre m’attaquer à un mythe vieux de 12 000 ans, mais j’ose tout de même vous soumettre ce questionnement :

« pensez-vous que la nourriture tirée de la culture de céréales est compatible avec notre dessein d’humain ? »

Encore une fois, mon objectif n’est aucunement de convertir qui que ce soit à des idées toutes faites, ni de faire de la provocation gratuite, mais bien plutôt de m’interroger avec vous sur la pertinence de nos modes actuels de production alimentaire. Et en tant qu’élève de l’EAD (École d’Agriculture Durable) qui se destine à une reconversion dans le (non-)travail de la terre, j’estime que ces questions sont pertinentes et méritent d’être soulevées. Au moins une fois.

Bien cordialement,

Oromasus

Le principe d’homéostasie

Bonjour à toutes et à tous,

Ce qui est bon dans l’époque que nous vivons (tout n’est jamais ni tout noir, ni tout blanc), c’est que la connaissance peut maintenant circuler librement. Il n’est plus besoin de se cacher derrière un langage codé et on ne risque plus sa vie à le faire.

De plus, en France aujourd’hui, le niveau d’instruction est tel que cette connaissance n’est plus réservée à une élite d’intellectuels triés sur le volet. Elle est accessible, en langage courant et moderne, disponible pour qui est assez curieux pour la rechercher par lui-même et assez souple d’esprit pour accepter momentanément de voir les choses autrement.

Descartes, avec Spinoza et bien d’autres, appartient à un courant de pensée très ancien. Un mouvement (à l’origine informel) que l’on associe, soit dit en passant, à la société secrète des roses-croix. Se prétendre cartésien ne suffit pas, et Descartes lui-même n’a révélé au monde que ce qui lui était permis de dire, compte tenu du contexte bien particulier de son époque.

L’essentiel de ma formation vient de ce fond là, qui est en quelque sorte la version occidentale de ce que sont les Shiva Sutra et le Shivaïsme du Cachemire en Inde. Un enseignement divulgué sous le manteaux, mais qui refait surface dès que les conditions deviennent plus clémentes et favorables.

J’ai été formé pour devenir un spécialiste de ces questions, et si affinité, pour devenir à mon tour formateur. Ce n’est pas l’envie qui m’en manque, mais à ce jour, les élèves intéressés par ce genre de sujets ne courent pas les rues. Je les applique donc à mon propre niveau, ce qui me convient très bien et m’amène à m’intéresser aux fondamentaux, et donc à l’agriculture.

La production d’une nourriture saine et nourrissante, est à ce jour, pour moi, la meilleur manière d’appliquer concrètement dans ma vie ce que j’ai appris par l’intermédiaire de la psychologie ésotérique.

Maintenant, si je peux en faire profiter les lecteurs de mon blog ou les élèves de l’ITAN, je pense que je suis capable de trouver les mots justes, de manière à ne pas non plus sombrer dans le mysticisme et la fantaisie. J’hésite toujours à aborder ces sujets, car j’ai peur d’effrayer les gens. Mais je suis ravis de partager cette connaissance dès que l’on m’en donne l’occasion.

Voilà à la suite, ce que je peux ajouter en ce qui concerne la maladie, et en particulier celle des plantes cultivées puisque c’était l’objet initial de ce message remanié en article :

Comme je m’intéresse en ce moment à la diététique et à la santé humaine, un parallèle peut facilement être fait avec la santé des plantes. Que ce soit pour les humains, les animaux ou les plantes, lorsque l’on parle de santé, une des notions fondamentales à comprendre est celle d’Homéostasie.

Il y a un passage dans ce qu’à écrit une élève de l’ITAN, qui peut m’aider à développer cette notion :

« Les maladies du sol : elles y sont toutes à l’état de dormance, elles n’attendent qu’une chose, c’est qu’on leur prépare le terrain… »

Les maladies sont toutes à l’état de dormance. Ce qui signifie qu’elles sont là tout le temps, mais qu’elles ne le sont pas toujours de manière manifeste. Idem à l’intérieur de notre corps. Lorsque nous tombons malade, c’est parce que nous avons préparé le terrain pour que telle ou telle maladie passe de l’état « potentiel » à l’état « manifesté ».

Fort de ce nouveau point de vue, la maladie n’est dès lors plus un phénomène gênant qu’il nous faut combattre à grand renfort de produits chimiques ou de médicaments (pléonasme), mais le signe qu’un déséquilibre s’est produit. A nous d’en tirer les conclusions.

Idem pour les adventices ou les rudérales (les fameuses « mauvaises herbes »). Elles viennent, nettoient le sol là où certains nutriments s’accumulent, et semblent presque le préparer pour la venue d’autres espèces. L’ensemble concourant inexorablement à rétablir l’équilibre qui avait été rompu initialement par l’activité humaine, ou par des conditions naturelles bien particulières ou exceptionnelles.

Cette force, qui revient à l’assaut tel le ressac dès que l’on relâche l’attention, c’est l’homéostasie. Quand nous tombons malades, nous ne voyons que des symptômes gênants, là où n’existent que des processus naturels que le corps met en branle afin de rétablir son équilibre acido-basique.

En somme, et ce n’est pas là de la croyance ou de l’espérance béate, moins nous intervenons, et plus nous permettons à l’homéostasie de rétablir l’équilibre idéal que nous appelons « santé ».

Ce n’est pas une raison pour ne pas intervenir afin de sauver une récolte, ou pour soulager un malade. Mais plutôt que de se contenter de les traiter sans voir plus loin, remercions plutôt ces symptômes de nous prévenir qu’un déséquilibre s’est produit. Et surtout, cherchons la cause première de ce déséquilibre, cela afin qu’il ne se reproduise pas. Ou qu’il ne ressurgisse pas de manière plus problématique ailleurs…

Dès lors que nous la reconnaissons pour ce qu’elle est et que nous la favorisons, l’homéostasie naturelle du sol opère, année après année. Même un sol maltraité possède la capacité de se régénérer avec le temps. Combiné à l’expérience d’un agriculteur connaissant bien son sol, ou d’un être humain connaissant bien son corps, l’homéostasie naturelle permet de tendre vers l’idéal recherché, qui est de rester en bonne santé.

Je m’aperçois qu’il faudrait de longs développements pour traiter le sujet comme il se doit. Je n’en trace ici que les grandes lignes.

Ce n’est pas de la magie, c’est un principe naturel qui semble même omniprésent dans le monde du vivant. Après avoir été blessé, le corps possède la capacité innée de se reconstituer. Le sol aussi…

Tirons partie de cette faculté et intégrons là dans notre réflexion agronomique et médicale. Je crois que c’est l’essence même du point de vu de Fukuoka.

Cordialement,

Oromasus

Commentaires récents