Journée technique de formation aux jardins du Terran

Bonjour à toutes et à tous,

Dans le cadre des mes études en agriculture naturelle, j’ai participé, le 15 octobre dernier, à une journée technique de formation organisée par l’ITAN (Institut d’Agriculture Naturelle), et l’EAD (École d’Agriculture Durable), sous l’intitulé : « le jardin naturel ». La rencontre a eu lieue à Sengouagnet, près d’Aspet, petite commune de haute Garonne sur les contreforts pyrénéens.

A 8h30, un attroupement d’un peu plus d’une dizaine de personnes s’était formé sur le parking du hameau où nous attendait Gilles Domenech, formateur de l’EAD chargé de coordonner la journée. Plus haut, après une épingle à cheveux en travers de l’étroite vallée, la route poursuivait son ascension sur l’autre versant, en direction de la haute montagne et du pic de Cagire.

Quelques kilomètres plus loin, après être passé devant le siège des éditions du Terran, les ornières d’un chemin de terre nous on menées à un nouveau parking. Ensuite, c’est à pied que nous avons dépassé une enfilade de bâtisses à flanc de coteau, pour parvenir jusqu’à la salle de conférence où nous attendaient Bernard Bertrand, le maître des lieux et Agathe De Lentdecker, pour la visite du jardin.

Les personnes présentes étaient, soit des agriculteurs désireux de modifier et d’améliorer leurs pratiques de culture, soit, comme moi, des élèves de l’EAD souhaitant approfondir leur connaissance du jardin naturel. De gauche à droite, debout dos à l’écran : Agathe De Lentdecker, Gilles Domenech et Bernard Bertrand.

Nous avons débuté la journée par un tour de table de présentation, Bernard nous a raconté l’histoire du lieu, puis Gilles nous a exposé le programme de la journée :

– Le matin, visite des jardins et étude du profil culturale, c’est à dire du sol.

– Après une pause déjeuner, la partie théorique à propos des processus naturels d’agradation du sol et de l’entretient de la fertilité.

– Pour finir, des ateliers de réflexions autour de problèmes pratiques rencontrés au jardin.

Cette mise en bouche terminée, nous nous sommes mis en route pour grimper jusqu’au jardin personnel de Bernard Bertrand.

Au passage, déjà, quelques planches de culture mulchées, avec encore, en ce début d’automne, quelques belles plantes à l’allure vigoureuse.

Tout en haut du terrain, en lisière de forêt, une butte en lasagne dissimulée parmi les herbes folles et protégée par un groseillier aux fruits bien appétissants.

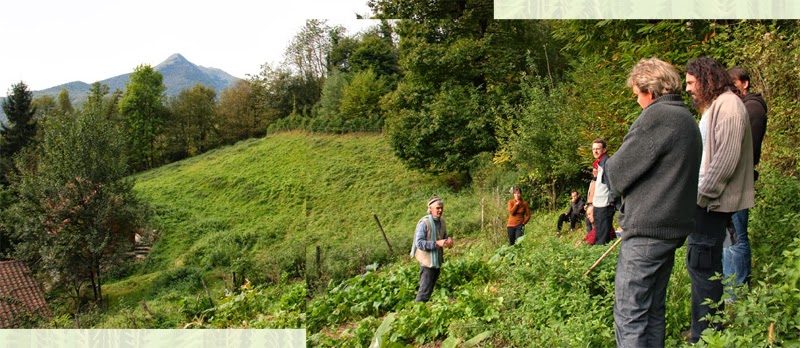

Au milieu des légumes, sur la pente très prononcée de son jardin montagnard, Bernard nous a expliqué l’évolution de ses pratiques et comment, les premières années, la terre amoncelée en bas de la pente après chaque saison de culture, devait être remontée à la brouette.

Depuis que le sol n’est plus travaillé que légèrement en surface, et depuis qu’un couvert permanent de plantes compagnes assure la présence de nombreuses racines qui retiennent la terre, il n’est plus nécessaire de remonter laborieusement celle-ci tous les ans.

Les légumes sont cultivés en bandes étroites et dans le sens de la pente, pour favoriser l’écoulement des eaux de pluie.

Ils poussent parmi les herbes spontanées, que Bernard se contente de contrôler en les incorporant dans les premiers centimètres du sol au moyen d’une houe bien affûtée.

Un jardin productif qui ne demande que très peu d’entretien, explique t-il.

Une petite récolte avant de quitter cette partie du jardin, puis, non sans profiter du paysage grandiose qui s’offrait à notre vue, nous avons suivit Bernard et Agathe vers une zone clôturée.

Une zone plantée de jeunes arbres fruitiers, avec de nouveau des planches de légumes au milieu des herbes. Cet espace étant visité par du publique, un soin plus important a été porté sur l’esthétique. Mais ce sont là les mêmes techniques employées que dans la partie personnelle de Bernard.

Pour le plaisir des yeux, voici quelques clichés de ces légumes en pleine santé, protégés au nord par un figuier majesteux.

La couverture au sol est assurée par un tapis de jeunes tanaisies, plante sauvage réputée pour repousser de nombreux insectes à la maison, mais aussi au jardin. Pucerons, fourmis, piéride du choux et mouche de la carotte restent à distance tandis que la coccinelle l’apprécie. Afin qu’elle ne concurrence pas les légumes, tels que cette laitue qui menace d’être submergée (ce sont des plantes qui peuvent mesurer plus d’un mettre de haut), elles sont fauchées à plusieurs reprises dans la saison et laissées au sol où elles servent de mulch.

Bernard nous a ensuite montré la qualité de son sol en ouvrant le paillis d’une planche récemment récoltée.

Cette partie de son jardin n’avait plus été cultivée depuis 1996. Au printemps, sans aucune autre préparation, les herbes sauvages ont été fauchées et intégrées superficiellement dans les premiers centimètres du sol à l’aide d’une houe. La surface au pied des légumes a ensuite été paillée et les herbes spontanées tolérées.

En cette fin de saison, la terre était si meuble, que sans forcer, Bernard à retiré de sa planche de culture un beau rhizome d’ortie. Les premiers centimètres du sol ne sont qu’un enchevêtrement de toutes petites racines auxquelles la terre n’adhère pas.

Puis il nous a montré sa technique pour faucher les herbes à la houe en hachant sur place une rangée de haricot. En un peu moins de dix minutes l’affaire était pliée. Agathe trouvant cet exercice trop physique, elle se contente pour sa part de couper les herbes à l’aide d’un ciseau de jardinier, puis elle les laisse au sol sans chercher à les y incorporer.

Pour protéger les choux de la piéride et du soleil estival, ils ont été partiellement couverts de feuilles de fougères. Celles-ci en séchant et en se décomposant contribueront à nourrir la vie du sol. Un peu plus loin en contrebas, une ruche fait face au soleil et à la vallée.

Nous avons laissé le potager naturel à sa quiétude, pour nous diriger vers une petite excavation creusée un peu plus loin dans la pente. Gilles s’est alors employé à étudier pour nous le profil cultural de ce sol dominé par un forte déclivité. De ce fait, les éléments plus lourds ont peu à peu été emportés dans la pente, et la plupart des argiles ont été charriés par l’eau en contrebas.

Un sol homogène, avec des horizons très peu marqués, quasiment pas de pierres ou de cailloux et une dominante limoneuse.

A droite, la terre prélevée plus près de la surface est légèrement plus foncée que celle de gauche. La couche organique de surface n’en reste pas moins très peu marquée.

(A suivre)