Étude de sol et creusement d’une mare

La fin d’automne pluvieuse est l’occasion d’observer comment se comporte le terrain des Jardins des Bossettes, vis à vis des écoulements d’eau, et de réaliser également une fosse pédologique pour observer le sol dans ses profondeurs.

A cet effet, deux fosses ont été creusées. Elles permettront en outre de récupérer de l’argile et du gravier grossier pour des usages ultérieurs.

Les rencontres de permaculture Haute-Normandie 2016

Cette galerie contient 1 photo.

A l’occasion des premières rencontres de permaculture Haute-Normandie 2016, auxquelles j’ai participé en tant que bénévole, j’ai eu la chance de croiser la route d’Antoine Crevon et de pouvoir utiliser son matériel vidéo afin de réaliser plusieurs clips sur l’événement.

Les voici réunis dans cet article :

Dans cette première vidéo, Yves Joignant explique les raisons qui ont amené à la mise en place de cette initiative. Une volonté de prendre exemple sur ce qui se fait déjà ailleurs, afin de proposer un temps annuel d’échange, de rencontre et de constituer un groupe local.

Simplicité, autonomie, il nous expose le fonctionnement de la fête et son contenu. Dynamiques participatives, éducation populaire, les ateliers libres proposés l’après-midi sont une invitation à partager les savoirs en toute simplicité et à créer du lien de proximité entre les gens :

Cette seconde vidéo est une présentation en musique et images de la Crêperie de la Grand Mare, où ont eu lieu ces rencontres :

En musique et en image, voici un survol de l’assemblée au cours de laquelle chacun put s’exprimer à propos de la permaculture et de son développement en Haute-Normandie, mais aussi à propos du déroulement autogéré de ces rencontres :

Parmi les différents ateliers qui étaient proposés pendant le week end, voici un zoom sur celui de Peggy Godreuil qui nous présente son association « Apis Natura » et nous parle d’apiculture naturelle.

Et pour finir, en images, les étapes de la construction d’une hutte de sudation :

En espérant que ces images vous donneront envie de participer aux rencontres 2017, ou d’organiser vos propres rencontres dans votre région.

Oromasus

La compagnie des simples

Voici une vidéo en trois volets, qui retrace l’installation et l’itinéraire de Fifi et Michèle à Poulinat, près de Nexon, où ils ont fondé « LA COMPAGNIE DES SIMPLES ».

Après s’être formé au jardinage au cours de ses pérégrinations, Michèle Monico décide de suivre une formation d’herboriste à l’ARH (ASSOCIATION POUR LE RENOUVEAU DE L’HERBORISTERIE), avant d’adhérer au syndicat des simples (SIMPLES : SYNDICAT INTER-MASSIFS POUR LA PRODUCTION ET L’ÉCONOMIE DES SIMPLES).

Cette vidéo a été réalisée pour l’EAD (ÉCOLE D’AGRICULTURE NATURELLE) par Stephane Molino, lors d’un stage de formation en vue d’obtenir le diplôme de « technicien en agriculture naturelle ».

EAD Poulinat la compagnie des simples 01

EAD Poulinat la compagnie des simples 02

EAD Poulinat la compagnie des simples 03

Bon visionnage !

Oromasus

Journée technique de formation aux jardins de Terran (suite)

Après un petit détours par un vieux chemin en creux, façonné par les anciens à force d’y circuler et d’y charrier des troncs, nous sommes redescendu d’un étage dans la pente pour parvenir jusqu’à l’entrée des anciens jardins de sortilèges, aujourd’hui devenus les jardins de Tellan.

Agathe ayant repris cette année l’entretient de ces jardins, consacrés aux légumes tout autant qu’aux fleurs, aux aromatiques et aux médicinales, c’est elle qui s’est chargée de nous en faire la visite.

Ces jardins ont été conçu en enfilade le long de la courbe de niveau, séparés les uns des autres par des bosquets d’arbres, des cabanes, des portiques fleuris et des arceaux de feuillages.

Du coté de la vallée, ils forment des terrasses de six ou sept mètres de large, divisées elles-mêmes en platebandes et en planches de cultures diversifiées. En direction du somment, après le sentier central, ils présentent une forte pente jusqu’à une nouvelle terrasse où un chemin permet de les admirer de haut.

Agathe nous a parlé des associations entre les plantes et de l’intérêt qu’il y a à les mélanger en tenant compte leurs enracinements, de leur besoin en soleil et de leurs interactions bénéfiques.

Elle nous a aussi parlé des vertus des plantes, de sa manière de les cultiver, de l’importance du paillage après la récolte en fin de saison par exemple, pour que le sol ne reste pas à nu exposé au soleil et aux intempéries. En mélangeant du carton ou du papier kraft aux résidus de la culture précédente, elle limite les herbes sauvages, protège la terre et la prépare pour la prochaine culture.

A la manière des moines ou des herboristes, les plantes cultivées aux jardins du Terran contribuent aussi à nous soigner. Elles peuvent également rendre ce genre de service au jardin, fermentées sous forme de purin.

Certaines zones sont plus sauvages, façon jardin naturel.

Nous avons progressé d’un jardin à l’autre à travers un dédale de sentiers, de recoins et de bosquets en pagaille, avec pour toile de fond la vallée et le Mont Cagire. Tout au bout, un endroit moins pentu et plus éclairé, avec une jardinière fleurie, un abri pour les tomates et une nouvelle terrasse cultivée.

Les tomates sont cultivées sous une protection pour leur épargner les ardeurs du soleil et limiter les excès d’humidité. Là aussi l’accent est mis sur les associations végétales, comme avec les tagètes et les haricots qui poussent à leurs pieds, et les amarantes rouges qui se sont invitées au milieu de tout ça.

De l’autre coté de l’allée, des vivaces côtoient les annuelles et les bisanuelles dans les rangs de culture. Agathe nous a expliqué comment elle s’y prend pour faire cohabiter toute cette diversité, comment certaines se ressèment, comment certaines restent en place quand tout autour d’elles a été récolté au fauché.

D’une touffe de capucine émerge un pied d’aneth, les haricots sont si denses qu’ils forment un mur végétal, par endroits les capucines servent de mulch, tandis que des grimpantes partent à l’assaut des cardons.

Une fois récoltée, la valériane est laissée en place avec quelques feuilles pour assurer sa survie. Par endroits, les légumes sont de manière surprenante cultivés en rangs bien délimités, mais de l’ensemble se dégage un sentiment d’abondance, d’harmonie et de spontanéité joyeuse.

Une balade fort agréable tout autant qu’instructive. Pendant que le groupe s’éloignait pour prendre le repas de midi, je me suis attardé pour profiter du paysage et pour détailler les parterres, les passages et les structures verticales.

La matinée s’est terminée par un repas bien sympathique pris tous ensemble en plein air.

Journée technique de formation aux jardins du Terran

Bonjour à toutes et à tous,

Dans le cadre des mes études en agriculture naturelle, j’ai participé, le 15 octobre dernier, à une journée technique de formation organisée par l’ITAN (Institut d’Agriculture Naturelle), et l’EAD (École d’Agriculture Durable), sous l’intitulé : « le jardin naturel ». La rencontre a eu lieue à Sengouagnet, près d’Aspet, petite commune de haute Garonne sur les contreforts pyrénéens.

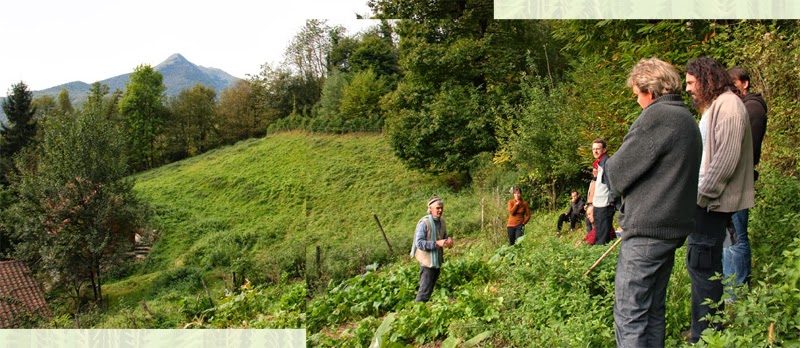

A 8h30, un attroupement d’un peu plus d’une dizaine de personnes s’était formé sur le parking du hameau où nous attendait Gilles Domenech, formateur de l’EAD chargé de coordonner la journée. Plus haut, après une épingle à cheveux en travers de l’étroite vallée, la route poursuivait son ascension sur l’autre versant, en direction de la haute montagne et du pic de Cagire.

Quelques kilomètres plus loin, après être passé devant le siège des éditions du Terran, les ornières d’un chemin de terre nous on menées à un nouveau parking. Ensuite, c’est à pied que nous avons dépassé une enfilade de bâtisses à flanc de coteau, pour parvenir jusqu’à la salle de conférence où nous attendaient Bernard Bertrand, le maître des lieux et Agathe De Lentdecker, pour la visite du jardin.

Les personnes présentes étaient, soit des agriculteurs désireux de modifier et d’améliorer leurs pratiques de culture, soit, comme moi, des élèves de l’EAD souhaitant approfondir leur connaissance du jardin naturel. De gauche à droite, debout dos à l’écran : Agathe De Lentdecker, Gilles Domenech et Bernard Bertrand.

Nous avons débuté la journée par un tour de table de présentation, Bernard nous a raconté l’histoire du lieu, puis Gilles nous a exposé le programme de la journée :

– Le matin, visite des jardins et étude du profil culturale, c’est à dire du sol.

– Après une pause déjeuner, la partie théorique à propos des processus naturels d’agradation du sol et de l’entretient de la fertilité.

– Pour finir, des ateliers de réflexions autour de problèmes pratiques rencontrés au jardin.

Cette mise en bouche terminée, nous nous sommes mis en route pour grimper jusqu’au jardin personnel de Bernard Bertrand.

Au passage, déjà, quelques planches de culture mulchées, avec encore, en ce début d’automne, quelques belles plantes à l’allure vigoureuse.

Tout en haut du terrain, en lisière de forêt, une butte en lasagne dissimulée parmi les herbes folles et protégée par un groseillier aux fruits bien appétissants.

Au milieu des légumes, sur la pente très prononcée de son jardin montagnard, Bernard nous a expliqué l’évolution de ses pratiques et comment, les premières années, la terre amoncelée en bas de la pente après chaque saison de culture, devait être remontée à la brouette.

Depuis que le sol n’est plus travaillé que légèrement en surface, et depuis qu’un couvert permanent de plantes compagnes assure la présence de nombreuses racines qui retiennent la terre, il n’est plus nécessaire de remonter laborieusement celle-ci tous les ans.

Les légumes sont cultivés en bandes étroites et dans le sens de la pente, pour favoriser l’écoulement des eaux de pluie.

Ils poussent parmi les herbes spontanées, que Bernard se contente de contrôler en les incorporant dans les premiers centimètres du sol au moyen d’une houe bien affûtée.

Un jardin productif qui ne demande que très peu d’entretien, explique t-il.

Une petite récolte avant de quitter cette partie du jardin, puis, non sans profiter du paysage grandiose qui s’offrait à notre vue, nous avons suivit Bernard et Agathe vers une zone clôturée.

Une zone plantée de jeunes arbres fruitiers, avec de nouveau des planches de légumes au milieu des herbes. Cet espace étant visité par du publique, un soin plus important a été porté sur l’esthétique. Mais ce sont là les mêmes techniques employées que dans la partie personnelle de Bernard.

Pour le plaisir des yeux, voici quelques clichés de ces légumes en pleine santé, protégés au nord par un figuier majesteux.

La couverture au sol est assurée par un tapis de jeunes tanaisies, plante sauvage réputée pour repousser de nombreux insectes à la maison, mais aussi au jardin. Pucerons, fourmis, piéride du choux et mouche de la carotte restent à distance tandis que la coccinelle l’apprécie. Afin qu’elle ne concurrence pas les légumes, tels que cette laitue qui menace d’être submergée (ce sont des plantes qui peuvent mesurer plus d’un mettre de haut), elles sont fauchées à plusieurs reprises dans la saison et laissées au sol où elles servent de mulch.

Bernard nous a ensuite montré la qualité de son sol en ouvrant le paillis d’une planche récemment récoltée.

Cette partie de son jardin n’avait plus été cultivée depuis 1996. Au printemps, sans aucune autre préparation, les herbes sauvages ont été fauchées et intégrées superficiellement dans les premiers centimètres du sol à l’aide d’une houe. La surface au pied des légumes a ensuite été paillée et les herbes spontanées tolérées.

En cette fin de saison, la terre était si meuble, que sans forcer, Bernard à retiré de sa planche de culture un beau rhizome d’ortie. Les premiers centimètres du sol ne sont qu’un enchevêtrement de toutes petites racines auxquelles la terre n’adhère pas.

Puis il nous a montré sa technique pour faucher les herbes à la houe en hachant sur place une rangée de haricot. En un peu moins de dix minutes l’affaire était pliée. Agathe trouvant cet exercice trop physique, elle se contente pour sa part de couper les herbes à l’aide d’un ciseau de jardinier, puis elle les laisse au sol sans chercher à les y incorporer.

Pour protéger les choux de la piéride et du soleil estival, ils ont été partiellement couverts de feuilles de fougères. Celles-ci en séchant et en se décomposant contribueront à nourrir la vie du sol. Un peu plus loin en contrebas, une ruche fait face au soleil et à la vallée.

Nous avons laissé le potager naturel à sa quiétude, pour nous diriger vers une petite excavation creusée un peu plus loin dans la pente. Gilles s’est alors employé à étudier pour nous le profil cultural de ce sol dominé par un forte déclivité. De ce fait, les éléments plus lourds ont peu à peu été emportés dans la pente, et la plupart des argiles ont été charriés par l’eau en contrebas.

Un sol homogène, avec des horizons très peu marqués, quasiment pas de pierres ou de cailloux et une dominante limoneuse.

A droite, la terre prélevée plus près de la surface est légèrement plus foncée que celle de gauche. La couche organique de surface n’en reste pas moins très peu marquée.

(A suivre)

La saison en images

Bonjour à toutes et à tous,

Chose promise, chose due. J’en étais resté à l’installation des butes en images, voici les photos des cultures.

Je suis mitigé quand aux résultats. Pas assez de temps et un jardin situé à un quart d’heure de chez moi. Mais compte tenu du fait que je part de zéro, que je n’ai jamais rien fait poussé de ma vie avant cette année, je suis tout de même content d’avoir pu récolter quelques légumes. Et puis cet été le jardin avait quand même de l’allure.

Début mai, j’ai commencé les premiers semis de radis, à droite, sous un paillis que je me suis confectionné en récupérant des herbes sèches dans une friche, face à un super marché ^^. Dans l’allée à gauche, on peut voir que le semis de trèfle blanc réalisé quelques semaines plus tôt a été une réussite. J’ai pu faire pratiquement une fauche par mois pour apporter de l’azote sur les buttes. Encore un peu plus à gauche, les cartons que j’ai laissé en place sur la planche que je n’ai pas monté en butte :

Un mois plus tard, début juin, j’ai repiqué une série de maïs qu’on peut voir au premier plan. Le trèfle a un peu empiété sur les buttes, mais pas trop. En revanche j’ai perdu les plants de tomates et autres choux, betteraves, laitues… que j’avais fait pousser au chaud à la maison. Ils n’ont pas supporté d’être brusquement placés à l’extérieur… 🙁

Au même moment, vu sous un autre angle :

Sur celle-ci, au premier plan à gauche, on devine des radis que je n’ai pas récolté. Le fait de les avoir semé sous le paillis a fait qu’ils n’ont pas poussé dans la terre et qu’ils étaient tout fins. Je les ai laissé se développer ainsi, sans éclaircir, ce qui m’a permis plus tard de récolter un bon stock de graines. Entre ces radis et la roquette sauvage, on peut voir un des plans de topinambour ramené du Morvan lors de mon passage chez Autrevie. Cette plante pousse facilement et en plus elle donne de très belles fleurs jaunes en été. Une réussite qui m’a permis de récolter pas mal de tubercules. Et puis à gauche le long de la planche, une série d’échalotes qu’on devine et qui ont bien donné également :

Dans le fond de l’image on peut voir également une parcelle que j’ai laissé en friche. Là voici de plus près. Des benoites, plusieurs sortes de graminées, des boutons d’or, des faux fraisiers, et bien sur des liserons et j’en passe. C’est fou tout ce qui peut pousser sur une si petite surface sans qu’on ne fasse rien pour :

Quelques jours plus tard, j’ai planté des choux que j’ai acheté en godet. Pour le paillis, j’ai fauché des luzernes et des herbes hautes dans une superbe prairie pas très loin de chez moi :

Un classique, j’ai semé des haricot au pied des maïs :

Là une rangée de radis, semés en même temps que des carottes, et à coté sur la droite une rangée de poireaux :

C’est également à cette période que j’ai vu poindre les consoudes que j’avais enterré assez profond quelques mois auparavant. Je commençais à croire qu’elles ne viendraient pas :

Et là un plan de chervis ramené lui aussi du Morvan :

A peine une vingtaine de jours plus tard, on peut voir que les topinambours étaient en pleine bourre ^^. Les radis laissés à eux mêmes, dans le fond à droite, sont en fleur tandis qu’une nouvelle génération pousse au premier plan. Sur cette photo on voit mieux les échalotes le long de la planche :

Sous un autre angle au même moment :

Et voici la même butte début juillet :

Un poquet de haricot que j’avais fait pousser au chaud à la maison et qui avait survécu donne des fruits :

Là un plant de pommes de terre s’appète à faire de même. La culture des pommes de terre n’a pas été une réussite. Faut dire que je les avais juste placé sous du carton sans ameublir la terre et parmi les herbes sauvages qui avaient réussi à percer la couche. J’ai quand même quelques pieds qui ont poussés, mais les plus grosses patates ont été colonisées par les limaces, très nombreuses, qui par ailleurs ont réduit à néant mes semis de salades :

Comme pour la consoude, la bourrache a en revanche super bien marché. Ce fut une explosion de couleur jusqu’à l’automne en bordure de buttes. En voilà une qui s’installe :

Là un petit essai de sarrasin, qui fut concluant :

Les carottes aussi ont bien donné, par contre les poireaux sont restés très jaunes et ne se sont pas très développés par la suite. Ils sont toujours en place à l’heure qu’il est en automne :

Et puis voici un pied de courgette qui m’a donné de très beau fruits bien gouteux. Les petites fleurs blanches sont celle d’un ou deux radis que j’ai oublié de récolter :

J’ai eu quelques invités dans le jardin, à commencer par les roquettes qui m’ont servit de couvre sol à pas mal d’endroits. Ici un beau pied de chénopode blanc que j’ai pu déguster en gratin avec la famille chez qui je fais le potager :

Là c’est de la menthe. Dans un premier temps j’avais arraché le plan en croyant que c’était une mauvaise herbe. Mais quand j’ai senti l’odeur, je l’ai repiqué en bordure de butte. Elle a donné plusieurs pousses que je diviserai l’année prochaine pour en avoir un peu partout tout autour de la zone cultivée :

Passons au mois d’aout, où entre deux escapades en France je suis revenu pour le boulot et pour m’occuper du potager. Lui c’est pas un invité, c’est moi qui ai enterré plusieurs stolons d’orties dans un coin humide et ombragé. Sans soleil directe, au pied du sureau qui pousse au fond du jardin, j’ai eu du mal à obtenir cette petite touffe :

Sur cette photo, on peut voir les ombelles blanches du pied de chervis. Quelqu’un l’avait pourtant rasé au raz du sol, sans doute mon pote qui a cru que c’était une mauvaise herbe ? Il a quand même donné des fleurs et j’ai pu récolter pas mal de graines. J’attends la fin de l’hiver pour diviser le pied. Juste derrière, j’ai réussi à obtenir deux plants d’arroches dont on voit les grandes feuilles vertes. Et les fleurs jaunes à droite, c’est de la moutarde dont j’ai également récolté pas mal de graines :

Les courgettes ont été généreuses :

Ici, on voit la bourrache en fleur, et dans le fond les topinambours qui s’affaissent sous le poids de leurs longues tiges à fleurs jaunes :

Des poireaux, repiqués après éclaircissage au cœur des buttes et qui se sont bien acclimatés :

Plan plus rapproché sur les topinambours en fleur :

Ici on peut voir les haricot qui donnent en s’enroulant autour d’un pied de maïs :

Les choux rouges au premier plan, qui poussent parmi les roquettes :

Une vue d’ensemble pleine de couleurs et d’exubérance végétale :

Là au premier plan, le plus beau pied de consoude que j’avais placé à cet endroit là en vue de le diviser l’année prochaine :

Et pour finir le sarrasin qui a poussé parmi les herbes hautes à l’autre bout du jardin :

L’année qui vient, pour commencer j’aurais plus de temps à moi, et puis je suis mieux préparé. Je prévois de construire quelques châssis pour commencer les premiers semis dans environs quinze jours. J’envisage aussi d’acheter une petite serre pour servir de pépinière en début de saison, éviter les limaces, puis pour avoir des tomates assez tôt.

Avec mon pote on a récupéré les branches d’érable qu’il avait taillé pour faire une petite palissade plessée sur les deux première buttes. Faut dire qu’à cet endroit là, une bonne partie de la terre s’était barrée dans l’allée au pied de la haie. Ce problème devrait être résolu et en plus c’est très esthétique. Je viendrai mettre des photos de tout ça plus tard.

Merci de m’avoir lu.

Oromasus

Plan du potager

Voici un projet qui va pouvoir être mis en place dès les prochains mois.

Un ami met à ma disposition un carré de terrain au fond de son jardin de ville. La surface est d’environs 140m². Il est bordée par une maison au sud, au nord par une haie de laurier palme, et de chaque coté par deux autres jardins.

Voici pour commencer un premier design qui montre comment j’envisage d’aménager l’ensemble.

Je me base sur le principe du potager en carré de 1m20 divisé en sections de 40cm. Cela me permet d’envisager une rotation des cultures sur quatre rangées de trois carrés, et de faire des essais différents sur chacun de ces trois carrés. Par contre je ne fais ni butte ni planche surélevée, suivant en cela les conseils d’Olivier Barbié. Comme il n’y a pas d’arbres, je devrai aménager un couvre sol avec les restes de tonte et de taille produits sur place ou dans l’autre partie du jardin. Les cotes de la zone cultivée sont de 12m sur 12m30, moins la partie en bas à droite où est aménagée l’entrée :

Les carrés 1 à 4 me permettront de faire une rotation classique en alternant légumineuses, légumes racines, légumes feuilles, légumes fruits. Comme il y a trois carrés par rangée, je peux expérimenter trois dispositions ou traitement différents chaque année. A l’endroit le plus protégé du potager, c’est à dire juste à l’entrée, quatre autres carrés seront réservés aux meilleurs plans pour récolter les semences. Séparant chaque carré, une bande de 40cm sur 120 sera réservée aux aromatiques et aux fleurs utiles. Pour circuler entre les planches, des allées de 80cm de large qui a terme devraient permettre d’éviter la boue et de décourager au maximum les limaces. Les petits carrés de 80 sur 80cm au fond de chaque allée seront réservés à la culture de vivaces potagères.

Ensuite viennent les zones, avec pour commencer les deux du sud. A cet endroit, le mur d’une terrasse et une maison créent une zone ombragée et humide. Une grande cuve d’eau derrière le mur qui n’est pas étanche, fait que cette partie du terrain est constamment irriguée par suintement. Dans le coin sud-est, un noisetier vient encore ajouter de l’ombre. Je réserve donc les zones 1 et 2 à la culture de vivaces de sous-bois, tels que l’ail des ours, Matteuccia struthiopteri, medeola virginiana ou la Stellaria media… En zone 3 et 4 une rotation de légumineuses vivaces avec un petit champ de pomme de terre et de haricots.

Le mieux est encore de visualiser ce que ça peut donner en images. Entrez donc dans le futur jardin des merveilles ! ^^ ====>

L’entrée forme un coude, ce qui fait qu’on débouche face à l’est avec la haie à notre gauche. Voici un montage de plusieurs photos qui permettent de voir l’ensemble de cette face comme si j’avais un grand angle de la mort ! 🙂 C’est la partie de l’ancien potager où je souhaite organiser mes carrés :

Face au nord, voici la haie de lauriers avec à gauche l’entrée ménagée avec une petite haie de conifères de type thuya. Au centre et au premier plan, on peut voir l’allée bétonnée qui coupe le jardin en deux sur 50cm :

On la retrouve ici en direction du sud où trône une maison imposante. On peut voir l’humidité qui forme une grande marque plus sombre sur le mur et qui suinte sur le haut du terrain. La pente n’est pas avantageuse pour capter le soleil, mais elle l’est pour alimenter le potager en eau par le sol plutôt qu’en surface. J’envisage cependant d’aménager un petit collecteur d’eau de pluie dans le prolongement de l’allée, pour remplir un ou deux petits réservoirs. Ce qui permettra en outre de stocker un peu de matériel à l’abri de la pluie. A droite on aperçoit le noisetier qui contribuera lui aussi à retenir l’eau dans le sol :

Pour le fun, un petit panoramique impossible du jardin vu du sud-est :

Dans l’ombre du noisetier et du mur, j’envisage de faire pousser de l’ortie et d’autres vivaces de sous-bois. A cet endroit il y avait une bâche, ce qui explique que rien n’y a poussé depuis un moment :

Ici le muret ouest et une grande partie de ce qui sera consacré aux zones 3 et 4. Donc le champ de patate sera un petit champ de patate ^^, mais avec des haricots en prime :

Au pied de la haie on peut deviner une seconde dalle de béton qui coupe le terrain à l’équerre de l’autre allée, et qui cours sur 80cm de largeur. Il faudra éclaircir la haie de ce coté pour faciliter l’utilisation de cet ancien chemin, ainsi que pour aider l’implantation de baies sauvages du sous bois, et pourquoi pas d’Apios mamericana au pied des buissons ? On ne le devine sur une des photos, mais un sureau s’est implanté spontanément dans la haie à l’endroit où un des lauriers est mort.

Enfin, le long des deux murets est et ouest, l’idéal serait de trouver une plante grimpante à feuillage persistant qui puisse soit donner des fruits, soit constituer un bon mulch. Ou les deux… ^^

Voilà dans les grandes lignes.

C’est un modèle qui est forcément appelé à évoluer étant donné que je débute. Dans un premier temps, disons que la forme carré me rassure. Elle me permet de rationaliser et d’organiser l’espace autour d’une structure de base, comme une colonne vertébrale, pour peut-être à l’usage revoir complètement ma copie ? Ou changer en cours de route sur les conseils de plus avisés que moi ?

De belles rencontres en perspective avec des pratiquants et des spécialistes devraient me permettre d’affiner la touche au fur et à mesure des années.

Merci de m’avoir lu et n’hésitez pas à laisser un message si le sujet vous inspire des remarques ou des suggestions.

Oromasus

Commentaires récents